治疗≠治愈,“福尔摩斯”带您找出影响慢乙肝进展的“潜伏者”

近年来,随着公众对慢乙肝的认知逐渐提高,以及一线抗病毒治疗药物在我国全面普及,多数慢乙肝患者已接受一线抗病毒药物的治疗。然而,接受一线治疗就等于“万事大吉”了吗?

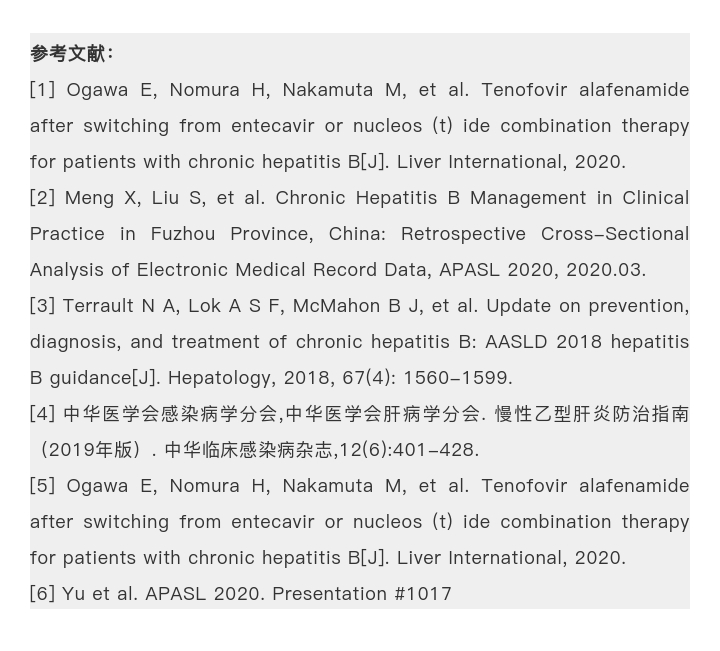

早年间,低病毒血症(low-level viremia,LLV)的概念在艾滋病被人们所认识。随后,在慢乙肝临床实践中,人们也观察到部分患者在接受高效低耐药药物治疗后,HBV DNA可能降至低水平,却始终无法获得或维持病毒学抑制的现象[1,2]。

关于慢乙肝LLV的概念目前是如何定义的?慢性乙型肝炎患者经抗病毒治疗后,LLV的占比有多少?如何才能检测出LLV?LLV会带来哪些临床危害?我们又该如何管理LLV……

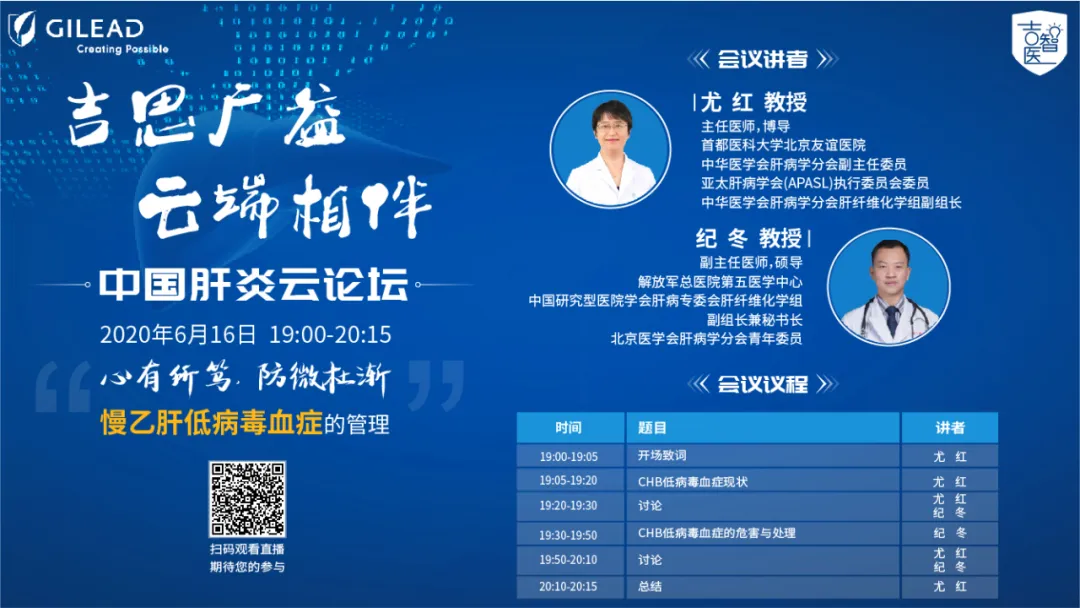

本期吉利德中国肝炎云论坛,让我们一起来扒一扒LLV,揭露在慢乙肝治疗后却仍呈现疾病进展过程中,一直深藏背后的“潜伏者”!

“LLV过去未受到广泛关注的主要原因之一是由于技术局限导致其难以检出。从某种层面上说,它可以算是应答不佳的一种,是指经NA治疗后HBV DNA有所下降但仍可检出。但是,LLV更特指治疗后HBV DNA维持在2000 IU/mL以下低水平的情况[3]。LLV的检测对于抗病毒治疗的疗效的准确评估和监测都具有非常重要的意义。”

“LLV过去未受到广泛关注的主要原因之一是由于技术局限导致其难以检出。从某种层面上说,它可以算是应答不佳的一种,是指经NA治疗后HBV DNA有所下降但仍可检出。但是,LLV更特指治疗后HBV DNA维持在2000 IU/mL以下低水平的情况[3]。LLV的检测对于抗病毒治疗的疗效的准确评估和监测都具有非常重要的意义。” “我国指南指出,最大限度地长期抑制HBV复制是CHB 治疗的重要目标[4]。LLV 的出现可能影响慢乙肝患者短期和长期结局,包括耐药、肝纤维化/肝硬化、肝细胞癌及总体生存率等。目前大部分指南尚未针对LLV 患者做出具体建议。亚洲真实世界结果,包括我们中心自己的研究结果均显示[5,6],ETV 经治 LLV 患者换用 TAF 后,病毒学抑制率、ALT 复常率及肝脏硬度均得到改善。”

“我国指南指出,最大限度地长期抑制HBV复制是CHB 治疗的重要目标[4]。LLV 的出现可能影响慢乙肝患者短期和长期结局,包括耐药、肝纤维化/肝硬化、肝细胞癌及总体生存率等。目前大部分指南尚未针对LLV 患者做出具体建议。亚洲真实世界结果,包括我们中心自己的研究结果均显示[5,6],ETV 经治 LLV 患者换用 TAF 后,病毒学抑制率、ALT 复常率及肝脏硬度均得到改善。”

想了解更多精彩内容,请锁定2020年6月16日 19:00-20:15中国肝炎云论坛直播间。长按识别或扫描下方二维码,锁定本次直播,解密潜伏者!

(来源:转自国际肝病网)

(来源:转自国际肝病网)医生投稿:文章来源于医生投稿,内容仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,转载请联系原作者。