被抗病毒药物肾毒性困扰?或许它能帮到你!

健客医生官方号

健客医生官方号文章授权转自 | 医学界感染频道(ID:yxj-grbx)

仅供医学专业人士阅读参考

肾脏在抗逆转录病毒药物的代谢中发挥着重要作用。

人类免疫缺陷病毒(HIV)感染宿主细胞后,其基因会整合进入宿主基因组,只要细胞存在,病毒就能不断重启,持续进行复制与变异。因此HIV感染者不仅需要在感染初期便选择强效药物快速启动抗逆转录病毒治疗(rapid ART),及时抑制病毒的复制,更要注重治疗持续性,坚持长期用药。

但影响治疗持续性的因素众多,包括所选药物的安全性、耐药问题,以及在治疗共存疾病过程中产生的药物相互作用。在此,本文将重点围绕HIV管理中的药物不良反应之一——肾毒性及其对用药持续性的影响,聊一聊ART的用药选择。

部分抗病毒药物的肾毒性,从何而起?

肾脏在抗逆转录病毒药物的代谢和排泄中发挥着重要作用。ART过程中,药物可能通过引发急性肾小管坏死、急性间质性肾炎、晶体性肾病和肾小管疾病直接导致肾功能障碍[1],成为接受ART治疗患者早期常见的不良反应,临床表现以蛋白尿、尿结石、急性肾功能衰竭为主。

曾有资料提示,由ART药物肾毒性导致的急性肾损伤占总体的14%[2]。更有报道称,全球HIV相关慢性肾脏病(CKD)的发生率在4.7%-38%之间,且HIV感染者罹患终末期肾病的风险是一般人群的2-20倍[3]。中国HIV感染者伴慢性肾功能不全[定义为肾小球滤过率(GFR)<60mL/min/1.73m2]发生率也高达16.8%[4]。

可见对于初治HIV感染者而言,若已存在肾功能异常,肾毒性势必成为初始药物选择的重要考量因素;若未发生肾功能异常,也应关注药物长期使用后给HIV感染者的肾脏所带来的负担。而对于已经在进行ART治疗的经治患者,若在治疗过程出现肾毒性相关副作用,也同样面临着如何换药的问题。

若用药不当,不仅会阻碍多数指南所推荐的快速启动ART策略的落地,还会极大降低HIV感染者后续的生存质量。那么究竟该如何选药呢?我们可以先来了解下ART药物究竟是如何引发肾毒性的。

过去,ART药物通常由两种核苷类逆转录酶抑制剂(NRTI)和一种非核苷类逆转录酶抑制剂(NNRTI)或蛋白酶抑制剂(PI)组成。

NRTI可通过多种机制诱导肾脏功能的损伤,如:对肾小管内皮细胞产生直接细胞毒性作用,导致明显的细胞凋亡,继而出现肌酐清除率降低及蛋白尿等表现,甚至导致急性肾功能衰竭、肾小管坏死或范可尼综合征;通过干扰线粒体DNA复制,诱导线粒体功能障碍,导致肾重量显著损失和近端小管扩张;诱导超敏反应,间接引起间质性肾炎、范可尼综合征、尿石症以及急性肾损伤等表现[5]。

NNRTI相关的肾毒性报道则多与依非韦伦的超敏反应相关[3]。

而PI可以通过抑制近端肾小管细胞腔膜输出P-糖蛋白(P-gp),导致肾小管对其清除率降低,从而引起肾功能受损,影响肾脏排毒排尿等功能,严重者可致尿毒症。此外由于尿液对PI溶解度较低,输尿管无法重吸收析出的药物晶体,这会引起尿路结石及肾功能不全,长期服用更会导致肾小管结晶、持续性脓尿和肾萎缩等慢性肾脏炎症表现[5]。

知己知彼后,如何精准选药、保障持续性?

若要保障患者用药的安全性,提升治疗持续性,我们可以考虑从引发机制方面入手,精准选用更合适的强效药物。

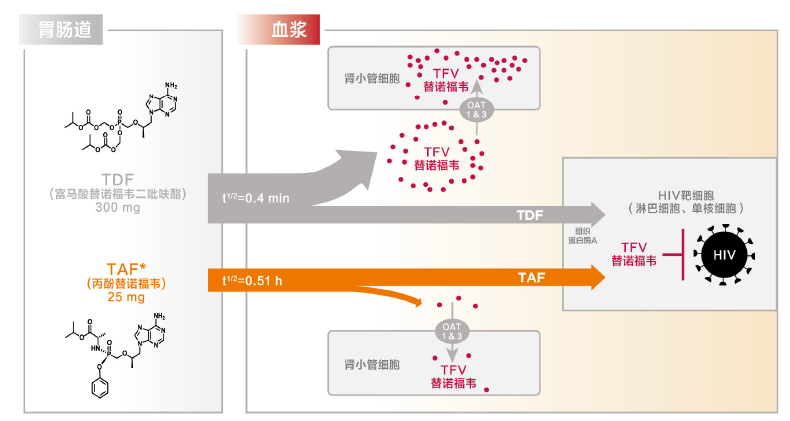

目前对于NRTI类药物引发的肾毒性多聚焦于富马酸替诺福韦二吡呋酯(TDF)。TDF在血浆中的稳定性非常差,会很快转化成替诺福韦(TFV),仅有少量TDF能够进入淋巴细胞内发挥抗病毒作用,使用时需加大TDF用量,这导致了TFV在血浆中的大量累积,且TFV会通过有机阴离子转运体(OAT)进入肾小管细胞,经肾脏代谢,引发了肾小管功能的损伤[6]。1%-2%的TDF使用者会出现较难治疗的肾小管疾病,表现为范可尼综合征[3]。

而丙酚替诺福韦(TAF)虽也是TFV的前药,但其本身并不引发肾毒性,用量仅相当于TDF的1/10,且口服后在血浆中并不水解为TFV,而是主要在淋巴细胞内经代谢生成TFV。与TDF相比,TAF可显著降低血浆中的TFV达90%以上,保证疗效的同时,肾毒性更小[7]。

图 TAF独特药代动力学特性决定其肾脏安全性

图 TAF独特药代动力学特性决定其肾脏安全性

一项包含26个临床试验的汇总分析[8]对比了使用TAF(n=6360)与TDF(n=2962)的成人和儿童患者的肾脏不良事件的发生率,其结果显示:TAF组未报告有近端肾小管疾病的发生,而TDF组出现了10例(p<0.001)。同时,服用TAF的患者比服用TDF的患者因肾脏不良事件而停药的情况更少(p<0.001)。该汇总分析证实了TAF具有优于TDF的肾脏安全性。

那么用于组合的NNRTI、PI又该如何取舍呢?其实这些老牌药物之外,后加入“抗病毒大队”的整合酶抑制剂(INSTI)也可作为NRTI的实力搭档。但这类药物之间也有所区别。

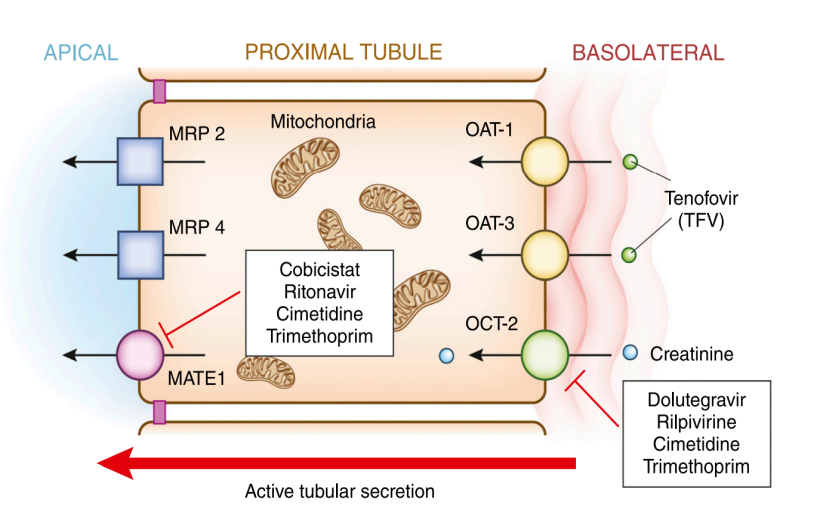

我们知道,肌酐通过基底外侧膜有机阳离子转运体2(OCT2)分泌。INSTI之中,多替拉韦(DTG)、拉替拉韦(RAL)等INSTI都参与此过程的竞争,可干扰近端肾小管肌酐分泌,导致血清肌酐升高,而《整合酶抑制剂临床应用专家共识》[9]中指出,DTG、埃替格韦(EVG)导致血肌酐升高的幅度达0.1-0.15mg/dL,比克替拉韦(BIC)则约为0.1mg/dL。相对来说,BIC的代谢对肾小管肌酐分泌影响较小,血肌酐升高风险较低。

图 干扰近端肾小管肌酐分泌的药物

而包含TAF、BIC以及线粒体毒性更小的恩曲他滨(FTC)[10]的比克恩丙诺片给到HIV感染者“安全感”相较之下更为突出。

我们从1489研究与1490研究的5年随访数据[11]也可知,对于初治HIV感染者经比克恩丙诺片治疗5年后肾小球滤过率(eGFR)仍维持正常,且肾功能相关不良事件导致的停药为0例;而对于经治HIV感染者,1878研究与1844研究所纳入的经治HIV感染者转换比克恩丙诺片后,因不良事件导致的停药率<1%,整体安全且耐受性良好,且无因肾安全性导致的停药事件[12-13]。

综上所述,比克恩丙诺片在临床中的应用效果有目共睹。

小结

影响治疗HIV感染者持续性的因素众多,包括但不限于药物的安全性、耐药问题,以及在疾病共治过程中产生的药物相互作用。而无论HIV感染者是否存在肾功能障碍,肾毒性均是ART治疗过程需要重点关注的不良反应。在现有药物中,NRTI——TAF及INSTI——BIC在肾脏安全性方面有更好的表现。包含了这两种药物的比克恩丙诺片也得到了临床实践的证实。

后两期,我们还将分别围绕ART耐药问题及药物间相互作用,展开讲述ART药物的选择方向,敬请期待!

参考文献:

[1]Alfano G, Cappelli G, Fontana F, et al. Kidney Disease in HIV Infection. J Clin Med. 2019;8(8):1254. Published 2019 Aug 19.

[2]Kalyesubula R, Perazella MA. Nephrotoxicity of HAART. AIDS Res Treat. 2011;2011:562790.

[3]Wearne N, Davidson B, Blockman M, Swart A, Jones ES. HIV, drugs and the kidney. Drugs Context. 2020;9:2019-11-1. Published 2020 Mar 10.

[4]Kim EJ, Ahn JY, Kim YJ, et al. The Prevalence and Risk Factors of Renal Insufficiency among Korean HIV-Infected Patients: The Korea HIV/AIDS Cohort Study[J]. Infect Chemother. 2017 Sep;49(3):194-204.

[5]张瀚丹, 宋天章, 杨柳萌,等. 艾滋病HAART治疗的不良反应及机制研究进展[J]. 皮肤病与性病, 2018, 40(2):4.

[6]Ray AS, Fordyce MW, Hitchcock MJ. Tenofovir alafenamide: A novel prodrug of tenofovir for the treatment of Human Immunodeficiency Virus. Antiviral Res. 2016;125:63-70.

[7]Pozniak A, Arribas JR, Gathe J, et al. Switching to Tenofovir Alafenamide, Coformulated With Elvitegravir, Cobicistat, and Emtricitabine, in HIV-Infected Patients With Renal Impairment: 48-Week Results From a Single-Arm, Multicenter, Open-Label Phase 3 Study[J]. J Acquir Immune Defic Syndr. 2016, 71(5): 530-7.

[8]Gupta SK, Post FA, Arribas JR, et al. Renal safety of tenofovir alafenamide vs. tenofovir disoproxil fumarate: a pooled analysis of 26 clinical trials. AIDS. 2019;33(9):1455–1465.

[9]卢洪洲, 沈银忠. 整合酶抑制剂临床应用专家共识[J]. 上海预防医学, 2018.

[10]Bailey CM, Anderson KS. A mechanistic view of human mitochondrial DNA polymerase gamma: providing insight into drug toxicity and mitochondrial disease. Biochim Biophys Acta. 2010 May;1804(5):1213-22.

[11]David A. Wohl, et al. B/F/TAF Five-Year Outcomes in Treatment-Naïve Adults. Presented at Virtual CROI 2022, February 12–16, 2022.

[12]Rockstroh J, et al. HIV Drug Therapy 2020. Glasgow. P036

[13]Brar I, et al. IDWeek 2020.Poster#1028

该信息仅作医学和科研参考,不建议以任何与您所在国家所批准的处方信息不符的方式使用本产品,本材料仅供医疗卫生专业人士使用。

版权说明:本文仅用作医学科普,文章来源公众号“医学界感染频道”,版权归原作者所有,如需转载请联系原作者。

--------------------------------

为了更好地诊治HIV感染者,提高治疗依从性,方舟健客联合吉利德科学推出“‘吉智方舟’必妥关爱计划”,我们将为参与关爱计划的伙伴提供智能药盒服务包。