做试管婴儿,需要去几次医院?

健客医生官方号

健客医生官方号

十月怀胎,一朝分娩。但是对于做“试管婴儿”的妈妈来说,受苦的岂止10个月。

体外受精-胚胎移植术(IVF-ET),就是我们常说的“试管婴儿”,是治疗不孕症的重要方法之一。目前,我国育龄夫妇的不孕不育率已经攀升至约12%-18%1,但对不少不孕症患者来说,试管婴儿依然蒙着一片神秘的面纱。

那我们今天就一步一步揭开试管婴儿的真面目。

“试管婴儿”不是想做就能做

试管婴儿不是想做就能做,若夫妻有以下情况,不能进行试管婴儿助孕2:

男女任何一方患有严重的精神疾患、泌尿生殖系统急性感染、性传播疾病;

患有《母婴保健法》规定的不宜生育的、目前无法进行胚胎植入前遗传学诊断的遗传性疾病;

任何一方具有吸毒等严重不良嗜好;

任何一方接触致畸量的射线、毒物、药品并处于作用期;

女方子宫不具备妊娠功能或严重躯体疾病不能承受妊娠。

同时,国家规定,做试管婴儿必须三证齐全,即结婚证、夫妇双方有效身份证及准生证,相关医疗机构核实后方可进行治疗。

“试管婴儿“详细步骤

接下来,正式开始“试管婴儿”助孕。

第一步:助孕前检查

为了优生优育,夫妻双方孕前检查不可少。包括3:

病史询问:基本信息和病史,重点询问与优生有关的孕育史、疾病史、家族史、用药情况、生活习惯、社会心理等;

体格检查:包括常规体检,如身高、体重、血压、心率等测量,甲状腺触诊、心肺听诊、肝脏脾脏触诊、四肢脊柱检查等操作;

男、女生殖系统专科检查;

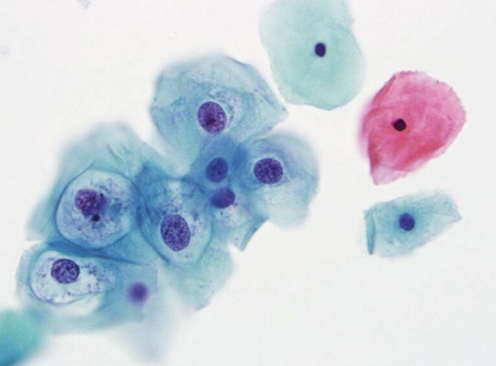

临床实验室检查:包括血常规、尿常规、阴道分泌物检查、血型、血糖、肝功能、乙型肝炎血清学五项检测、肾功能、甲状腺功能等检查;

影像学检查:妇科超声常规检查,主要观测子宫和附件形态、大小、内部回声、位置等;

其他检查:胸部X线、精液检查、地中海贫血等遗传性疾病筛查、染色体核型等;

第二步:促排卵

通过促排卵药物刺激卵巢内,使多个卵泡同时生长发育:

卵泡发育到一定程度后,根据卵泡发育情况、各项激素水平及患者自身情况,给备孕妈妈选择诱导排卵的药物,包括剂量和使用时间,以便让卵泡好好“长大”,最终成熟;

注射时间通常是在晚上,所以俗称“打夜针”(专业术语叫“扳机”);

在这之后36-38小时,就可以准备取卵啦!4

*可以用哪些药呢?看这!

促性腺激素释放激素激动剂(GnRH-a)

人绒毛膜促性腺激素(hCG)

GnRH-a+hCG。

第三步:女性取卵&男性取精

女性取卵:手术取卵;

男性取精:比较简单,懂的都懂。

第三关:胚胎培养、移植

精子和卵子取出后,由人工操作在实验室完成受精,形成胚胎;

进行胚胎移植手术;

注意:每周期移植胚胎总数≤3个,35岁以下妇女第一次助孕周期移植胚胎≤2个5;

剩余的胚胎冷冻保存,若此次移植失败,再进行解冻,再次移植,即冻融胚胎移植。

第四关:妊娠检查

胚胎植入后14天,查血hCG,阳性,继续怀孕;

胚胎植入后30天,B超检查发现孕囊,确认宫内孕2;

若移植失败,需等待身体恢复后,再进行下一轮的胚胎移植。

第五关:孕早期黄体支持保胎

“试管婴儿”怀孕后早期进行黄体支持可以改善妊娠结局:

孕激素是目前临床用于黄体支持治疗的主要药物;

口服地屈孕酮在降低流产率及提高活产率方面效果好,是黄体支持治疗建议药物6;

度过危险期后,坚持定期产检、健康饮食、适当运动,保持愉快的心情静待宝宝的出生。

此内容不可替代专业医疗建议、诊断或治疗。仅用于大众获取疾病和健康方面的知识科普,不能用于自我诊断病情,以上资料仅供参考,具体诊疗请到医院咨询专业医生。

参考文献:

[1]央视网快看:统计局:中国育龄夫妇不孕不育率攀升至12%到18%

[2]中华人民共和国卫生部:《人类辅助生殖技术规范(2003)》

[3]国家免费孕前优生健康检查项目试点工作技术服务规范(试行)

[4]龚绍琼.HCG后不同取卵时间对体外受精-胚胎移植周期结局的影响.广东医学.DOI:10.3969/j.issn.1001-9448.2012.15.050

[5]孙贻娟,黄国宁,孙海翔,等.关于胚胎移植数目的中国专家共识.生殖医学杂志.DOI:10.3969/j.issn.1004-3845.2018.10.003

[6]中国医师协会生殖医学专业委员会. 孕激素维持妊娠与黄体支持临床实践指南[J]. 中华生殖与避孕杂志, 2021, 41(2): 95-105.