健康生活,学“艾”懂“爱”

邓永个人号

邓永个人号随着艾滋病的迅速蔓延,艾滋病防治已成为全球关注的重要公共卫生和社会热点问题,又是一年12月1日—“世界艾滋病日”,作为一名奋战在抗艾一线的临床医生,希望更多的人能了解艾滋病,使艾滋病可防可控,消除歧视误解,使更多的艾滋病患者能尽早发现、治疗,能正常工作生活。

首先需对艾滋病病毒有所认识,艾滋病病毒(HIV),是一种能攻击人体免疫系统的病毒,其主要攻击人体CD4 T淋巴细胞,破坏免疫系统,使人体因缺乏对各种病原微生物的抵抗能力而发病甚至死亡。HIV在外界环境中的生存能力较弱,对物理因素和化学因素的抵抗力较低,对热敏感,56℃处理30分钟、100℃20分钟可将HIV完全灭活,多数化学消毒剂的常用浓度均可灭活HIV,如75%的酒精、0.2%次氯酸钠、1%戊二醛、20%的乙醛及丙酮、乙醚及漂白粉等均,但紫外线或γ射线不能灭活HIV。

其次我们需懂得艾滋病的传播途径,主要是三个传播途径:第一性传播,第二血液传播,第三母婴传播。一般生活接触,蚊虫叮咬均不会传播,所以和艾滋病病人共同工作、就餐、日常生活均不存在传播可能。当然洁身自爱才是防范关键。

此外需了解艾滋病的发病时期,艾滋病临床上分为三期:1期.急性期也称窗口期,约4-6周。此期感染艾滋病病毒后可有类似感冒症状也可没有任何临床症状,血液中的艾滋病病毒抗体难以检出;2期.无症状期,平均约6-8年,随着病毒变异及男同病人增多,近年时间约来越短,虽然此期患者无明显临床症状体征,但免疫细胞持续破坏,免疫力持续下降,血液中的艾滋病病毒抗体可检出。3期.发病期即艾滋病期。病人突出的表现是致病性感染、恶性肿瘤的发生以及找不到原因的细胞免疫缺陷,往往因艾滋病相关机会性感染而住院发现,同事也意味着治疗难度大,费用高。

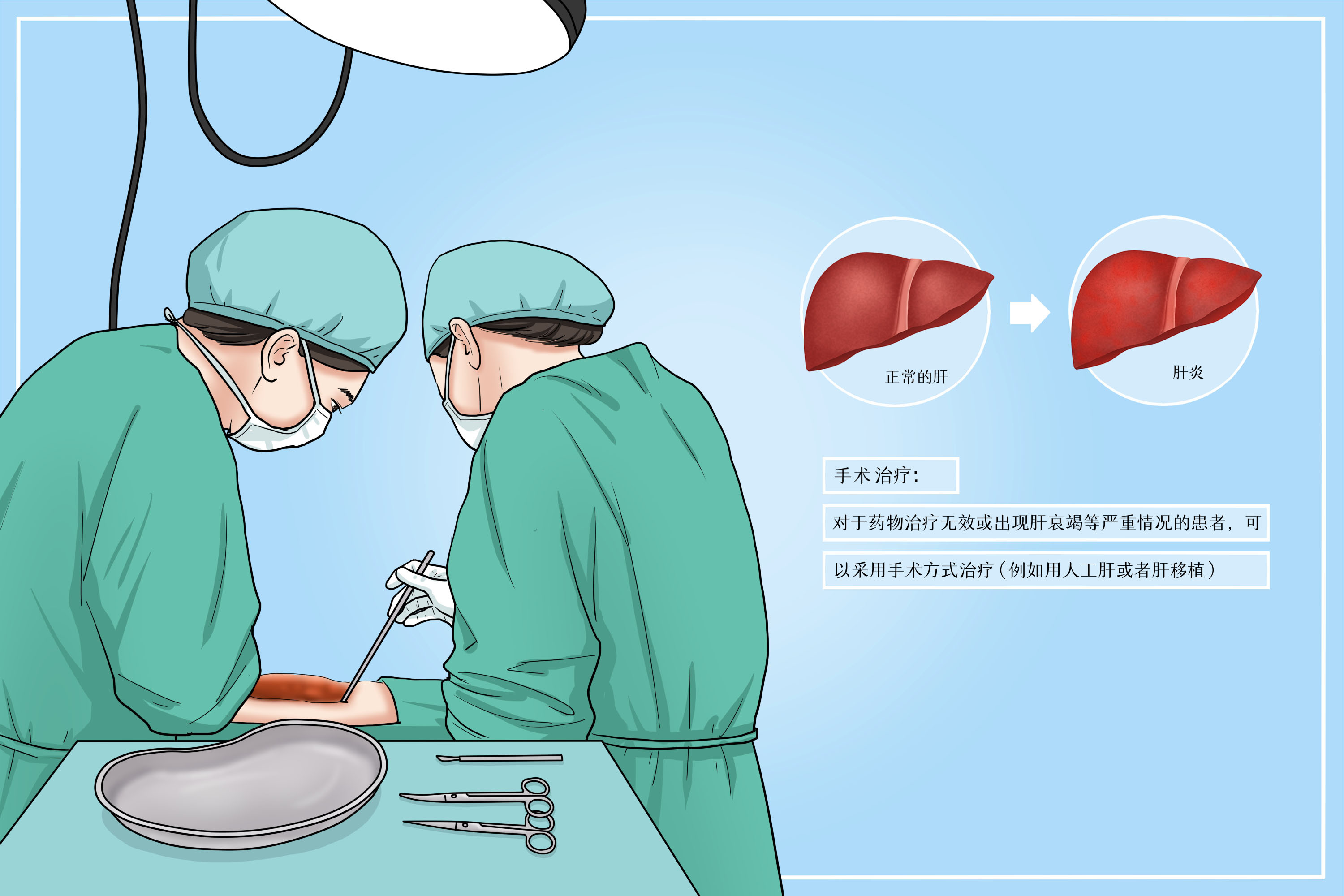

最后我们需懂得艾滋病是可以治疗的,目前艾滋病“鸡尾酒”疗法能非常有效的控制病毒,提高免疫力,使病人恢复正常工作生活,类似于“高血压”“糖尿病”进入了慢病管理时代。

医生投稿:文章来源于医生投稿,内容仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,转载请联系原作者。