五一”出行会二次感染新冠吗?阳过了该如何应对?五问五答带你了解

健客医生官方号

健客医生官方号“五一”假期在即,原本兴致勃勃地做着出行攻略,没成想半路杀出个程咬金,发现“新冠第二波”的话题冲上了热搜,多地网友在社交平台上晒出抗原阳性的照片,声称自己“二阳”了。

这让不少准备外出旅行的人感到担心,假期期间人们的出行需求大增,人员的流动、聚集是否会加速大规模二次感染?大家还能愉快地去游玩吗?出门前要做哪些准备?

针对这些疑惑,我们看看专家怎么说。

Q1:新冠第二波要来了?

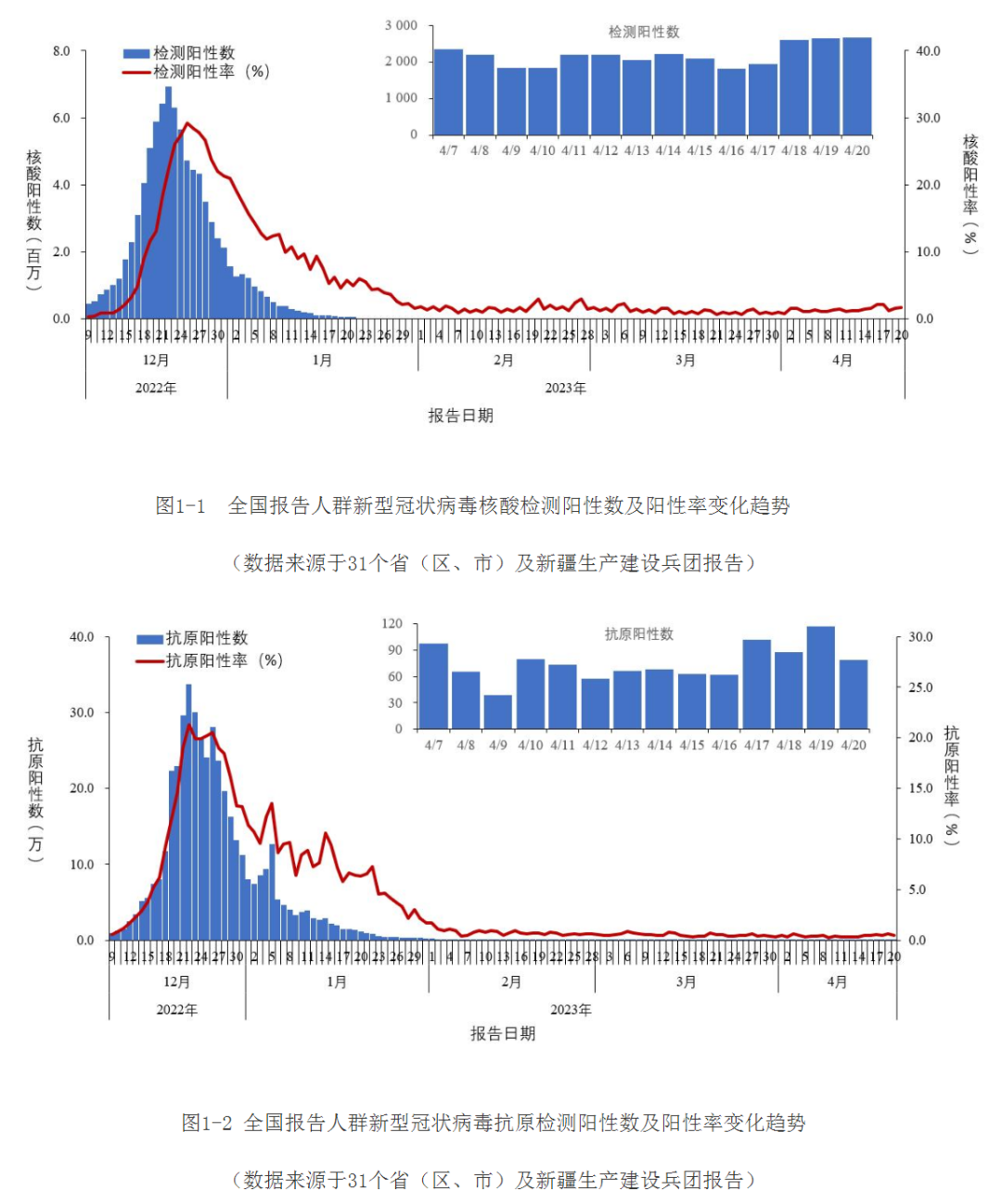

根据4月22日中疾控发布的《全国新型冠状病毒感染疫情情况》,去年12月下旬,全国报告人群新冠病毒核酸检测和抗原检测阳性数和阳性率在达到高峰后开始下降,今年2-4月保持平稳低流行状态。

虽然近期阳性病例有所增加,但总数仍然较少。4月20日的数据显示,核酸检测阳性率仅为1.7%(2661例),抗原检测阳性率只有0.5%(79例)。

(中国疾控预防控制中心官网截图)

(中国疾控预防控制中心官网截图)

香港大学李嘉诚医学院生物医学学院教授、病毒学专家金冬雁则认为,国内目前不存在新冠大规模流行的土壤或条件。

Q2:假期人员流动大,是否会增加二次感染几率?

4月26日,在国务院联防联控机制举行新闻发布会上,国家疾控局传染病防控司一级巡视员贺青华介绍,随着时间的推移和我国部分人群免疫保护水平的降低,近期部分地区疫情开始出现缓慢的上升。

随后他表示,虽然“五一”假期人员大规模流动可能增加疫情传播风险,但造成规模性疫情的可能性小。

金冬雁直言,新冠病毒会尽可能找出易感染者作为目标。病毒学专家常荣山也发表了相似的看法:“2月以来感染新冠的人群主要还是之前未被感染过的。”

首都医科大学附属北京佑安医院呼吸与感染性疾病科主任医师李侗曾还补充道,距离上次感染已经超过半年时间左右的老年人、免疫力低下人群,抵抗力下降速度更快,发生二次感染的风险也会增加。

Q3:现在打疫苗还来得及吗?

接种疫苗可以有效降低重症、危重症的风险,对于60岁以上老年人、具有较严重基础性疾病人群和免疫力低下人群等高风险人群来说更是如此。

西安交通大学第二附属医院感染科主任医师党双锁表示,能接种尽量接种,临床发现,完整完成三次接种的人体内抗体水平,较没有接种的人来说更高。

Q4:如果要打疫苗,应该选择哪种?

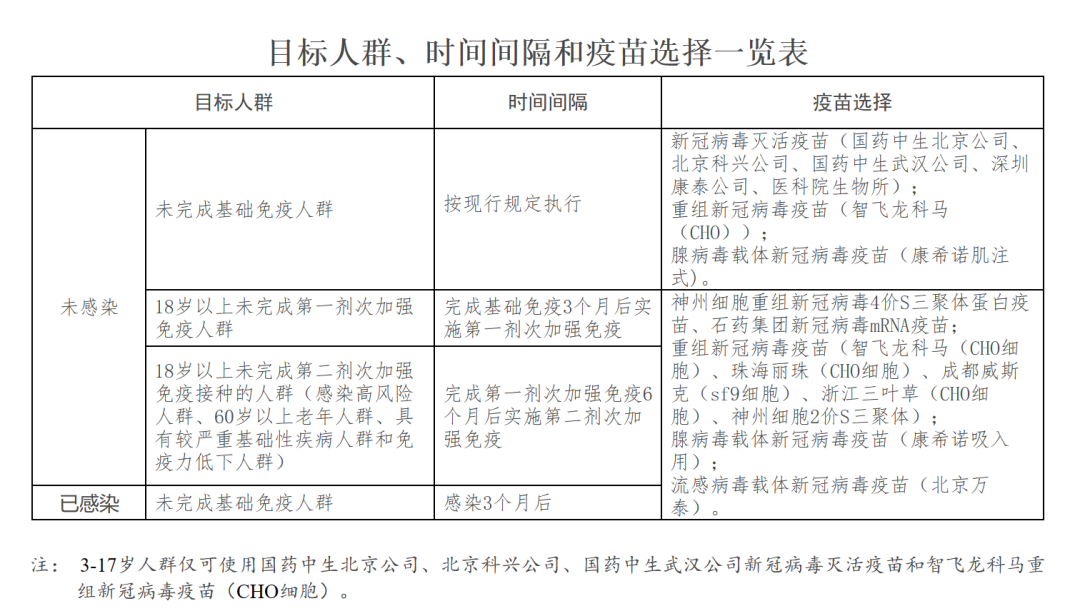

根据国务院应对新型冠状病毒感染疫情联防联控机制综合组于4月6日印发实施的《应对近期新冠病毒感染疫情疫苗接种工作方案》,现阶段疫苗接种的重点是针对不同目标人群补齐免疫水平差距,进一步降低重症和死亡风险。

(卫健委官网截图)

(卫健委官网截图)

李侗曾称,二价四价疫苗、mRNA疫苗等,都是针对奥密克戎病毒的疫苗,预防上可能会有更好效果。此外,吸入式疫苗也能提供更好的呼吸道黏膜保护,在上呼吸道产生黏膜抗体,可以起到预防感染的效果。

Q5: “五一”出行要做好哪些准备?

“出行肯定会增加交叉感染风险,个体要做好防护,尤其需注意手部卫生。没有阳过的人群、儿童、孕妇、有基础疾病的老人等脆弱人群,更要做好防护,尽量错峰出行。”李侗曾强调。

常荣山建议,要尽量保持社交距离,在室内或人群密集处规范佩戴好口罩。

如果实在不放心,行囊中也可以装一些解热镇痛、止咳化痰的药物。

需要提醒的是,这些药物没有预防功效,只是可以在出现症状时起到帮助缓解、治疗的作用。日常家中也不需要大量囤药。

如果你还有新冠相关问题,点这里,进入发热门诊,专业医生极速解答→

*除标注外,文中图片源自摄图网,已获平台授权

参考资料:

[1] 财经杂志.“二阳”、新毒株?五一出行如何应对[EB/OL].https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404894150779601059

[2] 经济观察网.新冠“二次感染”来了?专家:“五一”假期再次感染几率极小[EB/OL].http://www.eeo.com.cn/2023/0423/587946.shtml

[3] 中国疾控预防控制中心.全国新型冠状病毒感染疫情情况[EB/OL].https://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/zl/szkb_11803/jszl_13141/202304/t20230422_265534.html

[4] 卫健委.关于印发应对近期新冠病毒感染疫情疫苗接种工作方案的通知[EB/OL].http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202304/c8db1a9da0204fdb87c88d7f70b284c0.shtml

原创文章:方舟健客版权所有,未经许可不得转载。