如何跳出β细胞功能损伤恶性循环?

健客医生官方号

健客医生官方号提到糖尿病的治疗,许多人认为就是单纯地降低血糖。然而早在2016年,美国糖尿病学会(ADA)就在其官方杂志Diabetes Care上提出要重新认识糖尿病,要以胰岛β细胞功能作为核心,建立糖尿病管理系统[1]。

2022年,中华糖尿病杂志也发表了《2型糖尿病胰岛β细胞功能评估与保护临床专家共识》,强调胰岛β细胞功能的重要性[2]。

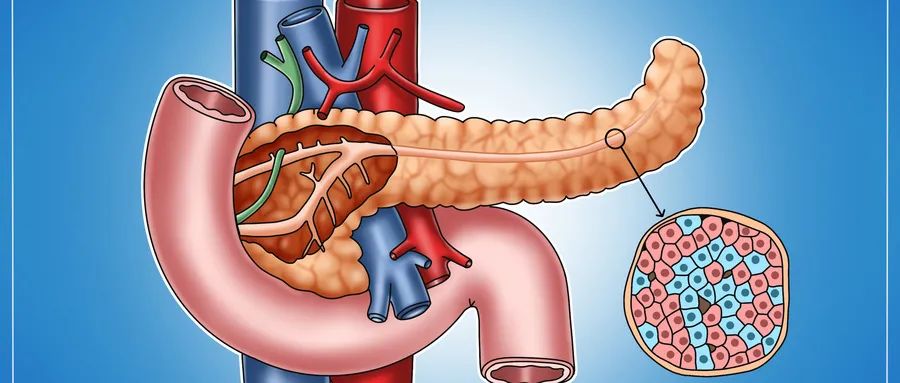

胰岛β细胞位于人体的胰岛内,能够分泌胰岛素,胰岛素能够降低血糖;胰岛β细胞功能指的就是β细胞合成、储存、分泌胰岛素维持血糖正常的能力。而胰岛β细胞功能缺陷和胰岛素抵抗被认为是T2DM最基本的病理生理学特征[2]。

胰岛β细胞功能受损有什么表现?

一般认为,胰岛β细胞功能受损首先表现为失去对葡萄糖刺激胰岛素分泌的敏感性,特别是早相分泌相的降低或延迟[2]。

什么是早相分泌相呢?当人体进食后,我们自身的调节机制会感知到血糖浓度升高,此时便会分泌胰岛素来控制血糖。进食后的20~30 分钟,体内的胰岛素分泌会出现第一个高峰,这段时间被称为胰岛素分泌的早相分泌相 [3]。

通常正常人餐后2小时的血糖值应该小于7.8mmol/L,如果人体内胰岛β细胞功能受损,早相胰岛素分泌出现缺陷,就无法在血糖升高后及时分泌足够多的胰岛素来控制血糖水平,那么就会出现餐后血糖偏高、血糖波动大的情况[4]。

研究显示,长期的急性血糖波动会使血管内皮细胞功能受损,可能会导致微血管并发症(视网膜病变等)和心/脑血管疾病大血管并发症等[5,6],随病情进展,糖尿病患者胰岛β细胞功能将出现减退,餐后血糖逐渐升高。

研究显示,我国T2DM患者胰岛β细胞功能以每年2%的速度下降,病程超过10 年者下降更快[2]。而增高的餐后高血糖及血糖波动可使胰岛β细胞功能进一步恶化[3]。

如果胰岛β细胞功能严重受损,并且无法通过生活方式干预和口服药物控制血糖水平,那么T2DM患者将最终不得不依靠注射胰岛素来保持血糖稳定[7]。

因此,改善和修复胰岛β细胞功能、控制血糖波动,最终跳出胰岛β细胞功能损伤的恶性循环尤为重要。

葡萄糖激酶激活剂:

全新机制改善胰岛β细胞功能

1968年,Franz Matschinsky 博士首次发现葡萄糖激酶(GK)作为葡萄糖传感器,可以调控胰岛β细胞的胰岛素分泌。GK在肠道、肝脏中也有分布。当人体血糖水平升高,GK感知体内葡萄糖浓度变化,促进胰岛素分泌,启动肝糖原合成、抑制肝糖原分解,从而降低人体的血糖水平[8,9]。研究显示,T2DM患者胰岛β细胞与肝细胞中GK表达量显著下降约40%,肝细胞中GK 活性下降50%[10-12]。

针对这一机制,全新的葡萄糖激酶激活剂(GKA)药物问世。目前已获批上市的GKA药物多格列艾汀能够通过“葡萄糖浓度依赖”的方式结合于包括胰岛β细胞在内的多个血糖调控器官中的GK活性调节位点,提高其活性,恢复人体对于血糖的调控。

除了降糖作用外,动物实验还显示GKA药物多格列艾汀可以显著提升胰岛素阳性细胞数量,修复胰岛β细胞功能[14]。2项3期注册临床试验显示,对于初治T2DM患者或二甲双胍足量稳定治疗仍血糖控制不佳的T2DM患者,多格列艾汀可显著改善新的稳态模型评估胰岛β细胞功能指数(HOMA2‑β)[13,15]。

参考文献:

[1]StanleyS.Schwartz,SolomonEpstein,etal.DiabetesCare.2016;39(2):179–186.

[2]2型糖尿病胰岛β细胞功能评估与保护临床专家共识

[3]《糖尿病学》许曼音,2004;64-65

[4]中国2型糖尿病患者餐后高血糖管理专家共识

[5]ZhangXG,ZhangYQ,ZhaoDK,etal.EurRevMedPharmacolSci,2014,18;3593-3600.

[6]TorimotoK,OkadaY,MoriH,etal.CardiovascDiabetol,2013,12;

[7]中国2型糖尿病防治指南(2020年版)

[8]MatschinskyFM,etal.FrontiersinPhysiology2019,10:148-163

[9]陈力.药学进展2016,40(3):161-167

[10]LiC,LiuC,NissimI,etal.JBiolChem,2013,288(6):3938?3951.DOI:10.1074/jbc.M112.385682.

[11]HaeuslerRA,CamastraS,AstiarragaB,etal.MolMetab,2015,4(3):222?226.DOI:10.1016/j.molmet.2014.12.007.

[12]Caro,J.,Triester,S.,Patel,V.,Tapscott,E.,Frazier,N.,&Dohm,G.?HormoneandMetabolicResearch,27(01),19–22.?doi:10.1055/s-2007-979899

[13]YangW,ZhuD,GanS,etal.NatMed,2022,28(5):974?981.DOI:10.1038/s41591?022?01803?5.

[14]WangP,LiuH,ChenL,etal.JDiabetesRes,2017,2017:5812607.DOI:10.1155/2017/5812607.

[15]Zhu,D.,Li,X.,Ma,J.?etal.?NatMed?28,965–973(2022).doi:10.1038/s41591-022-01802-6

本文转载自医学界,仅供仅供医疗卫生专业人士阅读参考