警惕血栓风险!抗凝药低分子肝素被纳入第十版新冠诊疗方案,哪些情况可以用?

健客医生官方号

健客医生官方号国家卫健委于1月6日印发的《新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)》明确,抗凝治疗用于具有重症高风险因素、病情进展较快的中型病例,以及重型和危重型病例,无禁忌证情况下可给予治疗剂量的低分子肝素或普通肝素。发生血栓栓塞事件时,按照相应指南进行治疗。

尽管大部分感染者预后良好,但对于老年人等高危人群来说,或面临着更高的感染后重症或死亡风险,凝血功能相关指标明显升高就是重型预警之一。

为何多指南强调需重视抗凝治疗?哪些情况需进行抗凝治疗?推荐用药有哪些?

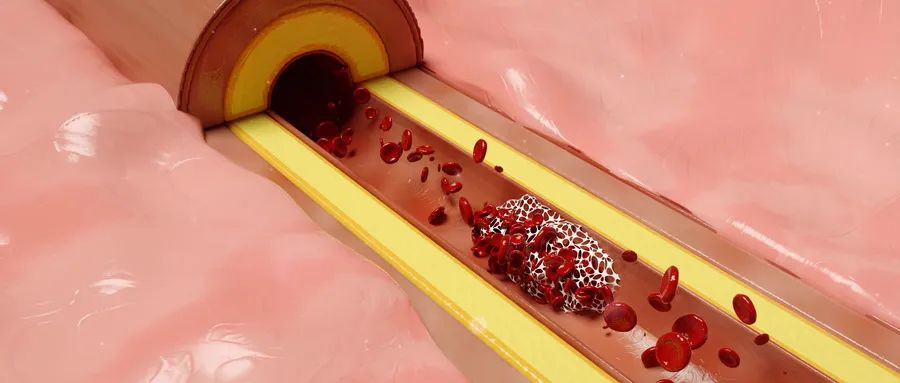

在新冠救治的临床实践中,大量研究证实,近20%的新冠感染者会出现凝血功能异常,几乎所有的重型和危重型患者都存在明显的凝血功能紊乱[1],这不利于患者预后。

因此,重视规范抗凝治疗,及时改善感染者的凝血功能障碍,对于重症防治、改善预后有着重要意义。

国家呼吸医学中心、中日医院呼吸中心、呼吸与危重症医学科的翟振国教授认为:新冠感染患者合并静脉血栓栓塞症(VTE),尤其是合并肺栓塞(PE),可能是造成感染者病情加重、甚至死亡的重要病因。

此外,部分患者早期存在明显的高凝状态,若不加以干预可能继发广泛的微血栓形成,最终导致弥散性血管内凝血(DIC),严重影响患者的预后。

钟南山院士团队在《柳叶刀》上发表的研究指出,与入院时 VTE 低风险新冠感染患者相比,高风险患者的出血风险(11% vs 1%)、需要入住重症监护室(12% vs 1%)及进行机械通气治疗(14% vs 1%)的比例更高(P 均 < 0.0001)[2]。

当前,国内外权威指南均强调了新冠患者的血栓管理。

我国与欧洲多学科专家小组联合撰写的《新冠感染相关静脉血栓栓塞症的预防与治疗专家共识》[3]指出,所有重型、危重型新冠患者,都具有并发VTE的风险,如果没有禁忌证,都应该考虑进行VTE的预防。

《北京协和医院呼吸与危重症医学科新冠肺炎诊疗参考方案(2022年12月版)》提出,所有无禁忌证的新冠感染住院患者都应接受血栓预防,首推低分子肝素(LMWH)进行抗凝治疗。

《2022版上海市新型冠状病毒感染诊治规范与分级诊疗流程》也提到,抗凝治疗是新冠感染患者重要且必需的基础治疗,对特殊患者(儿童、透析、肿瘤)的抗凝应加以关注。低分子肝素可与抗病毒药物,如Paxlovid联合使用。

当给予适当的预防措施,大多数静脉血栓栓塞事件可预防。国内外多项诊疗方案及相关指南均提出,应关注血栓预防,将低分子肝素作为新冠患者的干预策略。

在抗凝药物的选择上,低分子肝素被推荐用于大多数新冠感染患者的治疗。《新型冠状病毒肺炎相关静脉血栓栓塞症防治建议(试行)》指出,低分子肝素是新冠感染非重症患者合并VTE的重要抗凝药物选择[4]。

低分子肝素正是因其良好的临床应用获益获得了诸多指南共识的推荐。一项探讨低分子肝素抗凝治疗对新冠感染非重症患者疗效的研究[5]显示,与常规药物血栓预防组相比,早期使用低分子肝素(其中依诺肝素最常用)治疗剂量抗凝组增加患者无器官支持天数的概率为98.6%,提高患者存活至出院的概率为87.1%。

2023年1月3日发布的《北京协和医院新冠病毒感染基层诊疗方案建议及适宜技术》[6],在低分子肝素中推荐使用依诺肝素对新冠感染患者进行抗凝治疗。依诺肝素钠是预防和治疗静脉和动脉血栓栓塞的药物。

进行抗凝治疗对于新冠感染患者来说十分必要,合理应用低分子肝素是预防血栓形成、阻断病情进展为重症的有效手段。随着新冠感染治疗的规范化,将更好降低静脉血栓风险及改善患者预后。

原创文章:方舟健客版权所有,未经许可不得转载。