慢性乙型肝炎科普

赵雷个人号

赵雷个人号一、什么是慢性乙型肝炎?

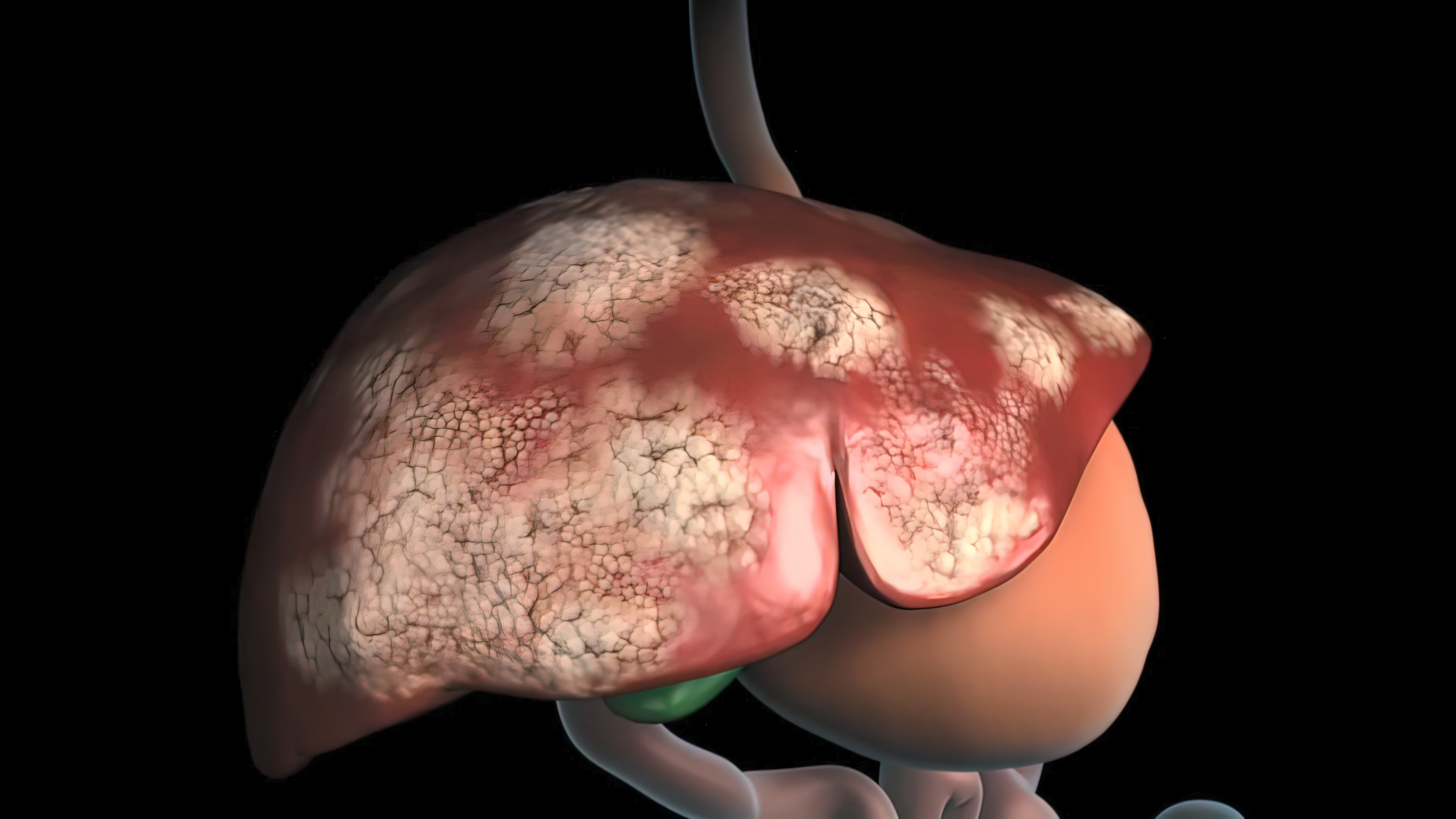

慢性乙型肝炎指的是感染了乙肝病毒以后,造成肝脏的炎症损伤,如果肝脏损伤持续发作时间持续超过半年以上,称为慢性乙肝。乙肝病毒感染以后,进入到漫长的慢性乙肝阶段,如果得不到及时、正规的治疗,病情反复的发作,肝脏逐渐的发生肝纤维化,进一步发展为肝硬化,甚至诱发肝癌的产生。所以对于慢性乙型肝炎,应该进行积极的抗病毒、保肝护肝等综合性的治疗,阻止或延缓病情的进展,防止出现终末期的肝病。

二、慢性乙型肝炎的主要传播途径

1、母婴传播

在我国以母婴传播为主,占30%~50%,多发生在围生期,通过乙肝病毒阳性母亲的血液和体液传播。母亲的乙肝病毒DNA水平与新生儿感染乙肝病毒风险密切相关:HBeAg阳性、乙肝病毒DNA高水平母亲的新生儿更易发生母婴传播。母婴传播主要是由于宫内感染、产时及产后传播(产后传播主要母乳喂养)。也正是由于这个原因,再加上我国1992年才开始对国人进行乙肝疫苗接种,特别是对新生儿乙肝疫苗接种,因此我国大多数乙肝病毒感染者在婴幼儿时期就感染了乙肝病毒。现在通过母婴阻断技术(即婴儿刚出生时接种乙肝疫苗同时注射乙肝免疫球蛋白)可阻止母婴传播。

2、血液传播

包括乙肝病毒通过通过输血、注射、针刺等进入无乙肝病毒抵抗力者的体内;乙肝病毒也可经破损的皮肤或黏膜传播,如修足、文身、扎耳环孔、医务人员工作中的意外暴露、共用剃须刀和牙具等。因此建议不要公用剃须刀、牙刷等牙具。此外,还应注意到正规的牙医、纹身、穿耳朵的机构去接受服务,因为正规机构消毒措施较好。与HBV感染者发生无防护的性接触,特别是有多个性伴侣者、男男同性恋者,其感染HBV的危险性高。

3、乙肝病毒不经呼吸道和消化道传播

因此,日常学习、工作或生活接触,如在同一办公室工作(包括共用计算机等)、握手、拥抱、同住一宿舍、同一餐厅用餐和共用厕所等无血液暴露的接触,不会传染乙肝病毒。

三、如何预防慢性乙型肝炎?

接种乙型肝炎疫苗是预防乙肝病毒感染最有效的方法。乙型肝炎疫苗的接种对象主要是新生儿,其次为婴幼儿,15岁以下未免疫人群和高危人群,特别是那些有乙肝病毒携带者的家庭。接种乙肝疫苗是在开始时打一针,1个月后再打一针,6个月后再打一针,总共打3针。

四、哪些人群需要定期检测乙肝?

对于有输血史、不洁注射史、乙肝病毒感染者接触史,以及家庭成员中有乙肝病毒感染者的高危人群,定期体检非常有必要,监测乙型肝炎病毒表面抗原及表面抗体。若上述两项抗体均为阴性,需注射乙肝疫苗,若乙型肝炎表面抗原阳性,需就医进一步诊治。

五、慢性乙型肝炎有哪些常见症状?

慢性乙型肝炎早期可无明显症状,可出现乏力、食欲减退、厌油、尿黄、肝区不适、腹胀等症状。多数患者较起病隐匿,症状相对较轻。疾病逐渐进展可出现明显乏力,严重的消化道症状,如食欲不振、恶心、腹胀,还有睡眠差等。此时应及时到医院就诊。

六、慢性乙型肝炎需要做哪些常规检查?

常规检查项目:

1、HBV血清学检测:传统 HBV 血清学标志物包括 HBsAg、 抗-HBs、HBeAg、 抗-HBe和抗-HBc等。

2、腹部超声:腹部超声示常用检查方法,可以判断肝脏的形态及大小,有无结节、占位等情况。

3、HBV 病毒学检HBV DNA定量:主要用于评估HBV感染者病毒复制水平,是抗病毒治疗适应证选择及疗效判断的重要指标。在抗病毒治疗过程中,获得持续病毒学应答可显著控制肝硬化进展和降低肝癌发生风险。

4、肝功能检查:包括转氨酶、胆红素、白蛋白、凝血指标等可在一定程度上反映肝细胞损伤程度。

5、肝脏硬度值测定:瞬时弹性成像可以准确的识别轻度肝脏纤维化及早期肝硬化,操作简单,为无创性检查,可重复性好。但其受一些因素影响(肥胖、血糖、转氨酶、胆红素水平等),需结合患者情况及肝功结果等综合判定。

七、如何治疗?

常用治疗方式是运用保护肝脏药物和抗病毒药物,如替诺福韦、恩替卡韦等。最大限度地长期抑制HBV复制,减轻肝细胞炎症坏死及肝脏纤维组织增生,延缓和减少肝功能衰竭、肝硬化失代偿、HCC和其他并发症的发生,改善患者生命质量,延长其生存时间。对于部分适合条件的患者,应追求临床治愈。

医生投稿:文章来源于医生投稿,内容仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,转载请联系原作者。