中国超2亿人确诊,250多万患者因它而死,高血压为何如此可怕?

健客医生官方号

健客医生官方号

我们总以为,高血压是“老年病”,殊不知,它早已没有了“边界感”,悄无声息地渗入年轻群体的生活里。

“知道自己上班搞不到几个钱之后,低血压都治好了。”

“我觉得我的高血压,都是被甲方爸爸气出来的。”

“看到家里的小宠物趁主人不在,快把家里给拆了,我直接血压飙升,眼前一黑!”

……

虽然这些看起来更像是玩笑话,但不得不承认的是,近年来各项调查数据显示,我国高血压的人群确实在不断扩大。

今天是世界高血压日,我们聊一聊,高血压的背后,远不止血压升高这么简单。

01 为什么患高血压的人越来越多?

高血压是最常见的慢性非传染性疾病,也是全球疾病负担最重的疾病之一,以及中国面临的重要公共卫生问题。

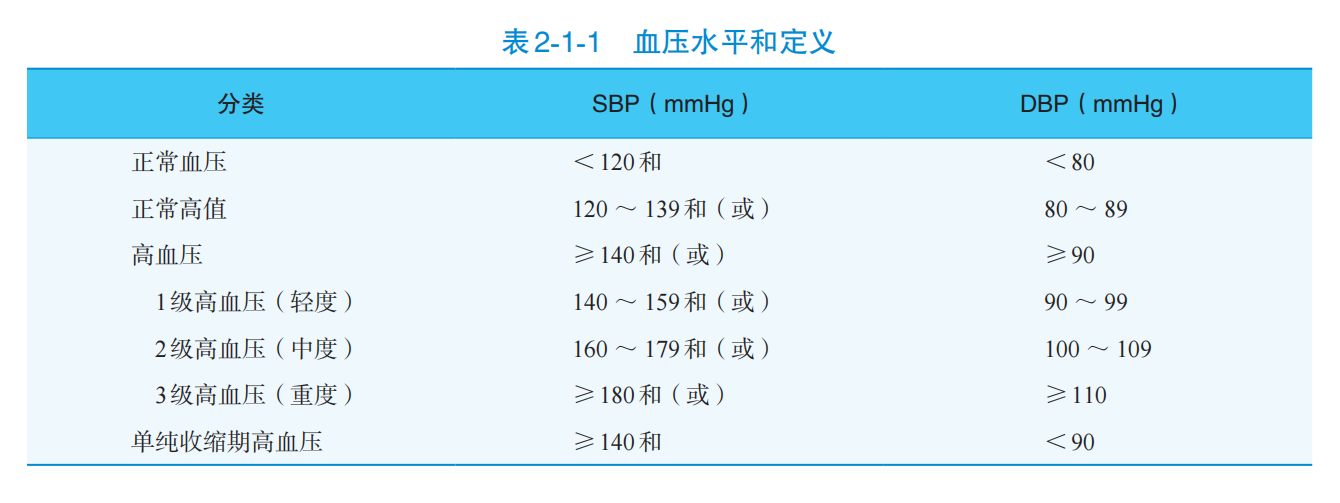

《中国心血管健康与疾病报告2019》将高血压定义为:在未使用降压药物的情况下,非同日3次测量诊室血压,收缩压(SBP)≥140mmHg和(或)舒张压(DBP)≥90mmHg。

(截图来源:《中国心血管健康与疾病报告2019》)

当SBP和DBP分别属于不同级别时,以较高的分级为准。SBP≥140mmHg和DBP<90mmHg为单纯收缩期高血压。如果患者既往有高血压史,目前正在服用降压药物,血压虽然低于140/90mmHg,仍应诊断为高血压。

值得一提的是,2022年国家心血管病中心、中国医师协会、中华医学会心血管病学分会等机构共同制定的《中国高血压临床实践指南》推荐,将中国成人高血压诊断界值下调至SBP≥130mmHg和(或)DBP≥80mmHg。

虽然国家卫健委发布消息称,这不能作为国家疾病诊断标准,但具有参考性,因此血压超过这个范围的人群仍需提高警惕。

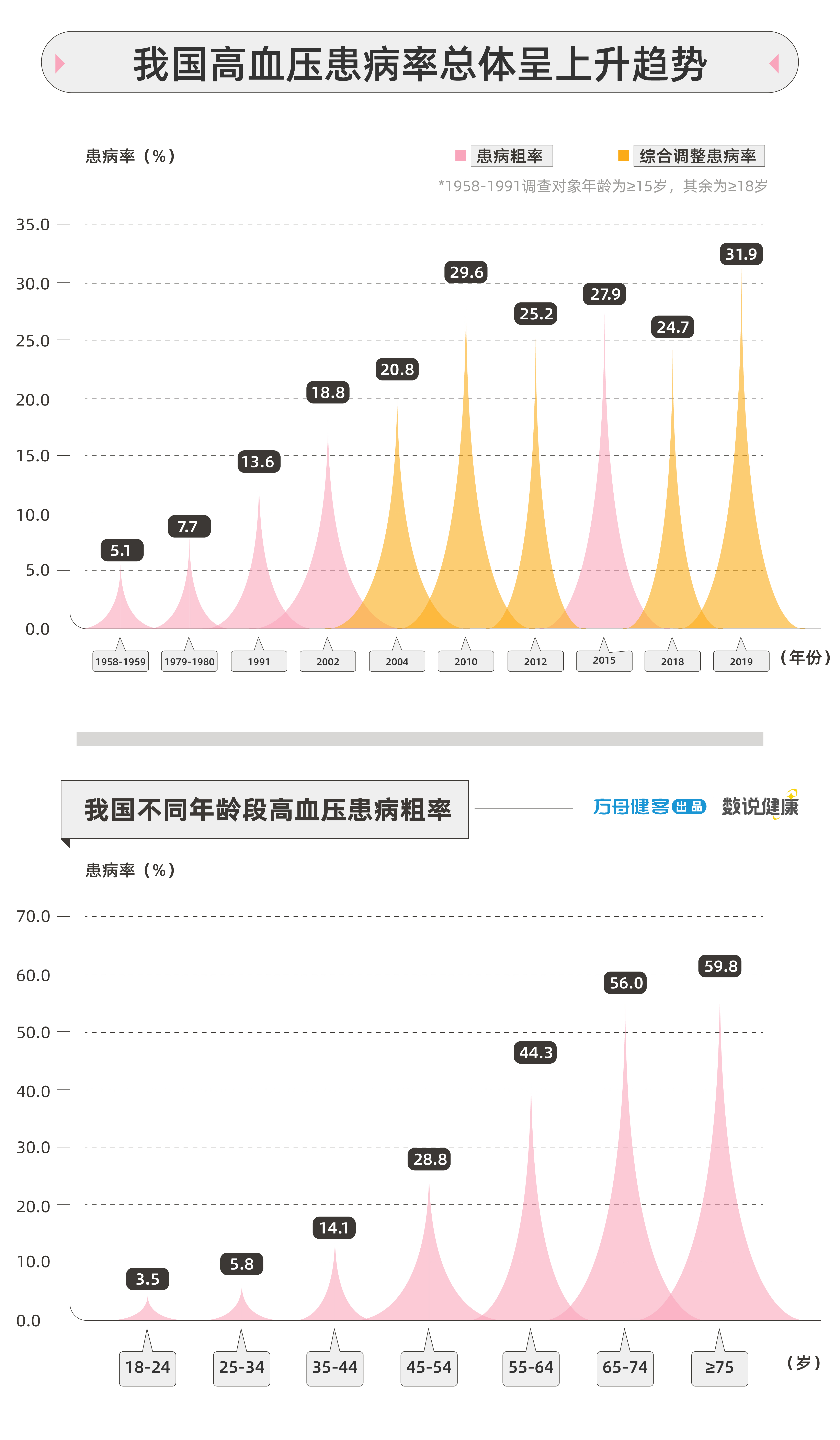

按照不同人群划分,除了老年高血压之外,还有儿童高血压、妊娠高血压等,所有年龄段都存在患高血压的可能性,只不过患病率会随着年龄的增长而升高。据估计,中国成人高血压患者人数有2.45亿。

(资料来源:《中国心血管健康与疾病报告2019》)

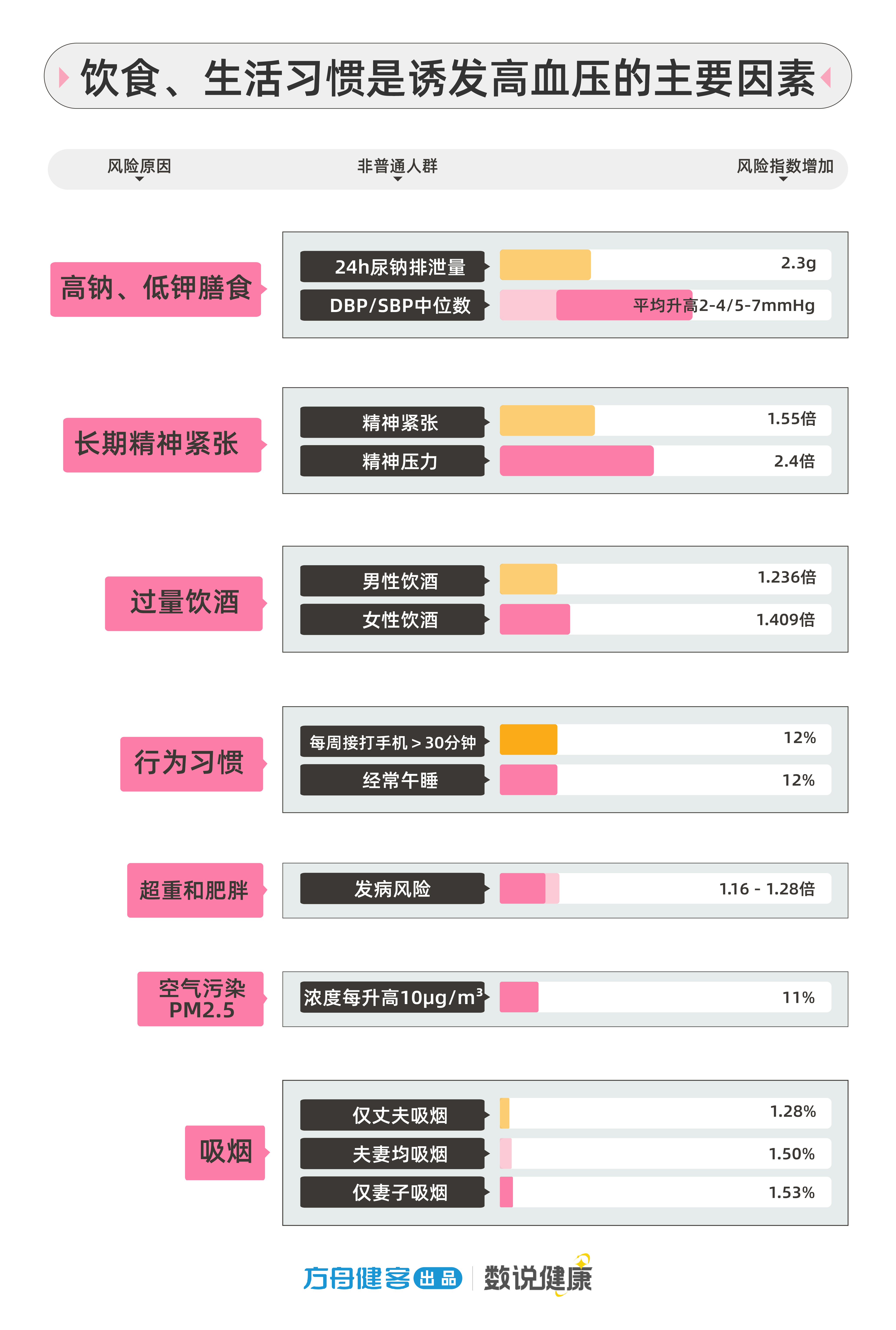

不仅如此,由于生活环境和方式的改变,不健康的生活习惯和饮食结构、高度的精神压力和空气污染等,都成了导致高血压高发的风险因素。

(资料来源:《中国高血压防治指南(2018年修订版)》)

02 高血压真的不致命吗?

诱发高血压的危险因素无处不在,患高血压的人群也越来越庞大,但真正重视这个疾病的人却似乎寥寥无几。

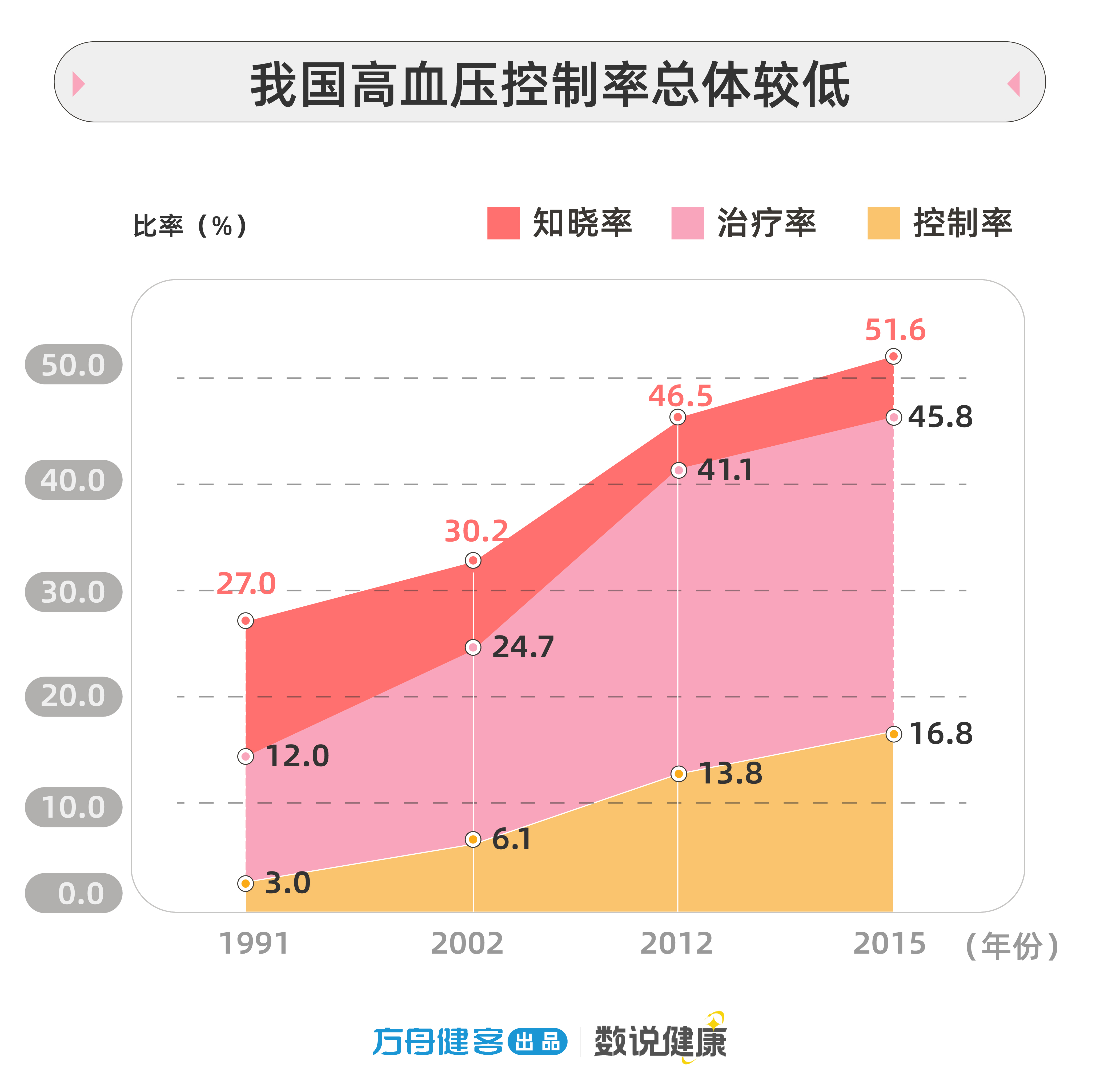

对比全国高血压抽样调查、中国健康与营养调查、中国居民营养与慢性病状况调查可以发现,近年来我国高血压患者的知晓率、治疗率和控制率逐渐升高,可是总体数值仍处于较低水平。

(资料来源:《中国心血管健康与疾病报告2019》)

很多人在确诊高血压后,因为没有感觉明显的身体不适,头晕头痛也只是短暂的症状,休息一下就好了,再加上担心长期服药会给身体带来副作用,所以并没有及时治疗。

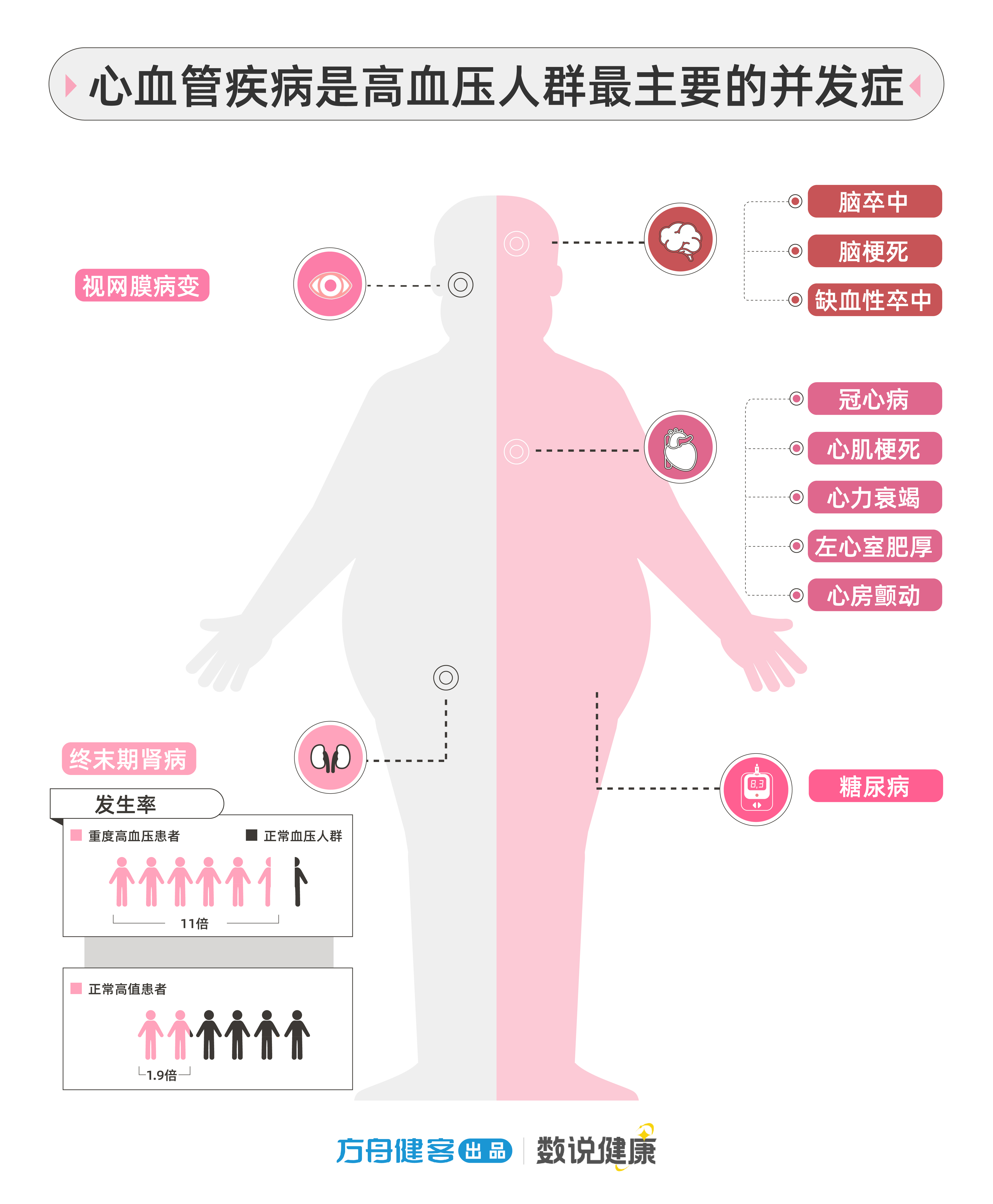

实际上,当血压超过正常范围时,靶器官心、脑、肾已经受到侵害,如果不尽早采取规范的降压措施,很有可能会引发严重的并发症,甚至死亡。

(资料来源:《中国高血压防治指南(2018年修订版)》)

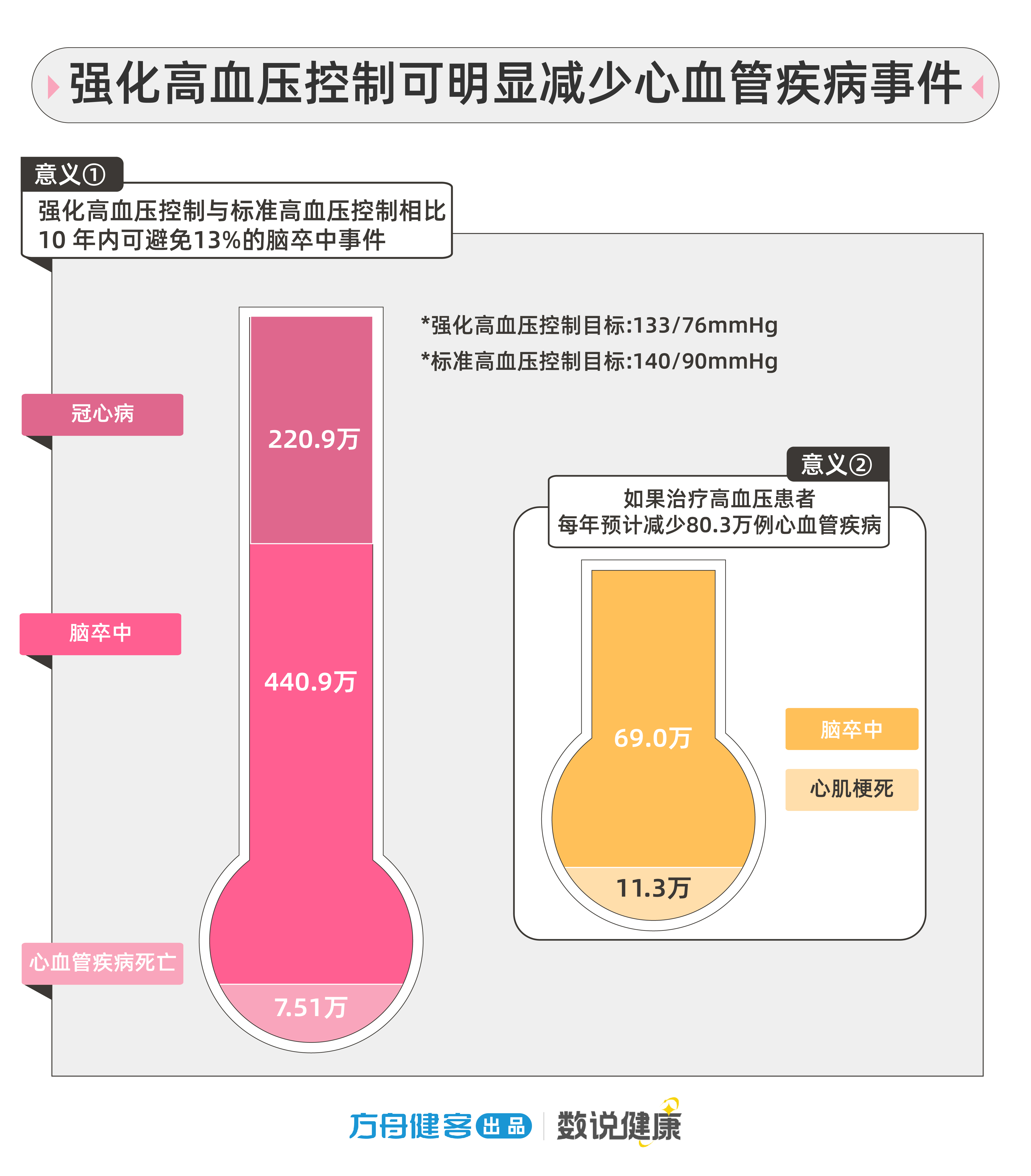

《中国心血管健康与疾病报告2021》数据显示,2013年中国有250万人因高血压死亡,占全部死因的27.5%;2017年中国有254万人因高收缩压死亡,其中,95.7%患者死于心血管疾病。

目前还没有方法可以治愈高血压,临床上治疗目的主要是控制病情,将血压控制在正常范围内,降低并发症和死亡的发生风险,让患者可以像正常人一样生活和工作。

(资料来源:《中国心血管健康与疾病报告2021概要》)

03 学会自测是诊断高血压的根本手段

高血压早期几乎没有显著症状,患者通常经过体检或者是出现高血压引起的并发症才发现。偶尔会有一些不太典型的症状,包括头胀头痛、阵发性眩晕、胸闷不适、心悸耳鸣、四肢麻木等,此时患者和接诊医生都要警惕是不是早期高血压的信号。

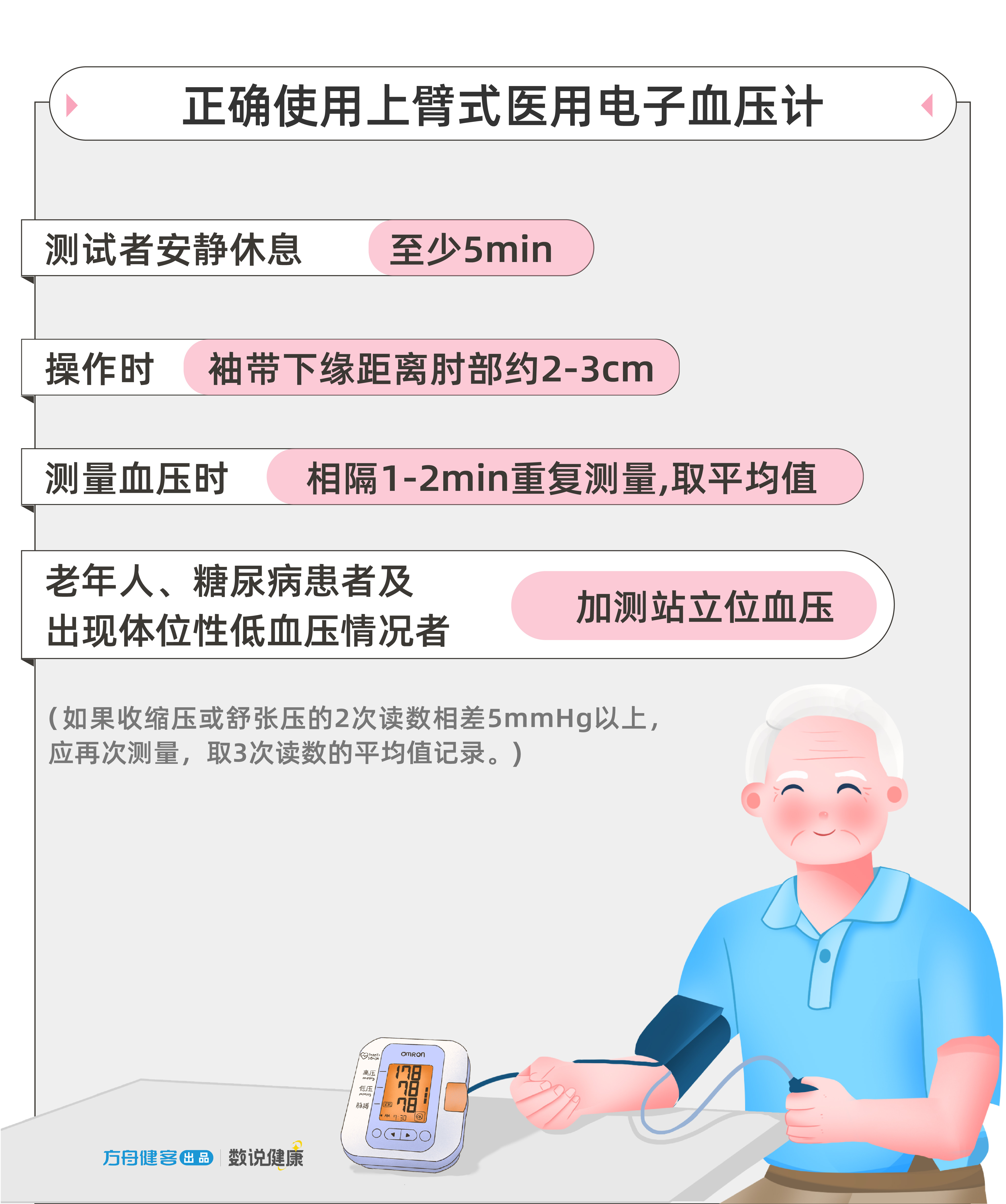

为了尽早找出高血压这个“无声的杀手”,学会定期使用经过国际标准认证合格的上臂式医用电子血压计自测很重要,经常接触高风险因素的人群更是如此。而这也是评估血压水平、诊断高血压以及观察降压疗效的根本手段和方法。

(资料来源:《中国高血压防治指南(2018年修订版)》)

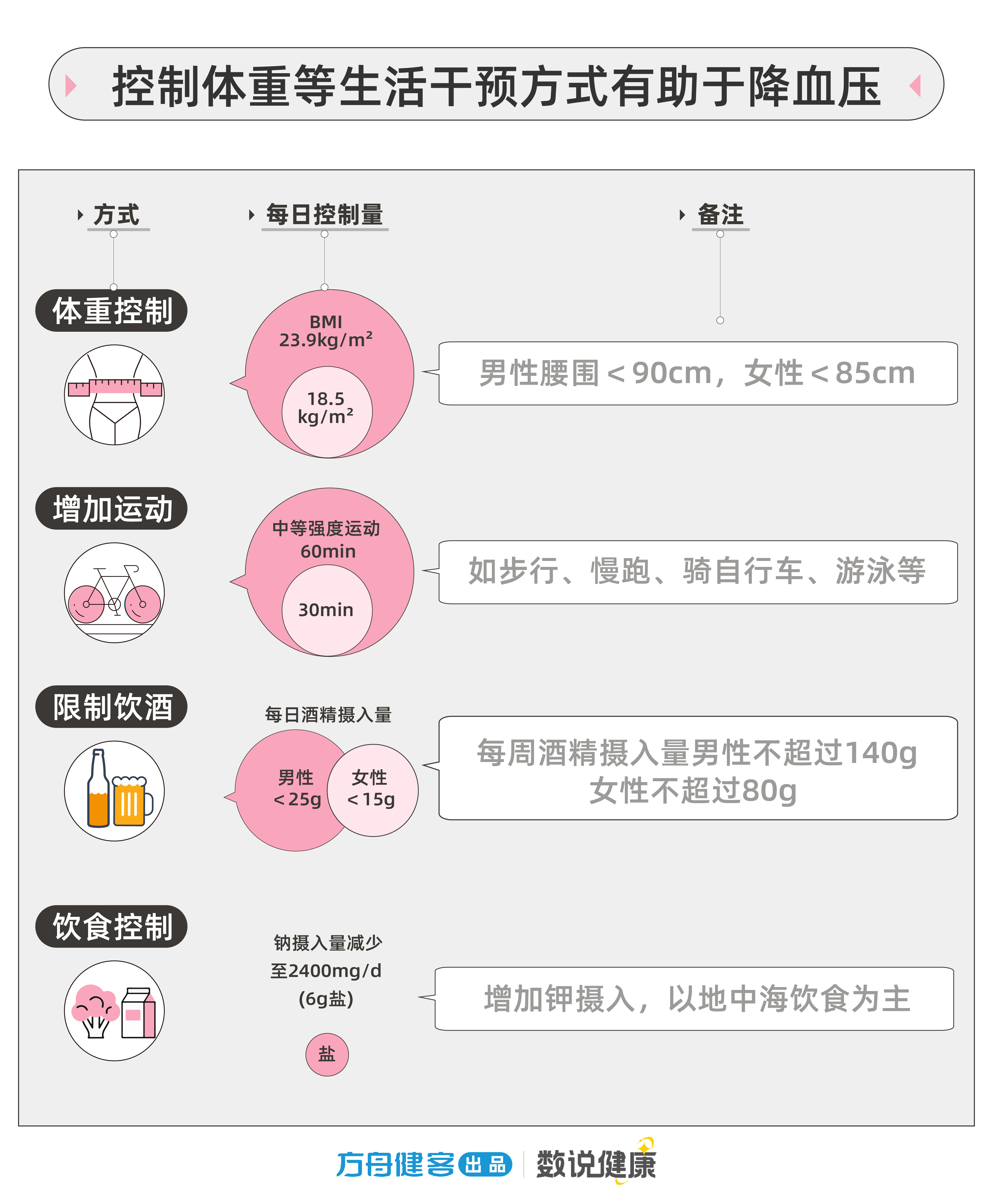

除此之外,《中国高血压防治指南(2018年修订版)》(下称“《指南》”)指出,生活方式的干预在任何时候,对任何人群(包括正常高值者和需要药物治疗的高血压患者)都是合理、有效的防治手段,对降低血压和心血管危险的作用肯定。

(资料来源:《中国高血压防治指南(2018年修订版)》)

在此基础上,《指南》建议对患者优先使用长效降压药物,以有效控制24小时血压和有效预防心脑血管并发症发生,同时根据特殊人群的类型、合并症选择针对性的药物,进行个体化治疗。

总的来说,绝大部分高血压可以预防,可以控制,却难以治愈,所以一旦确诊,需要终身管理。尽管如此,高血压患者无需过于担惊受怕或萎靡不振,也不能熟视无睹。

只要遵循医嘱积极配合治疗,按时服药,定期复查,摒弃不良生活习惯,依然可以满怀期待迎接每一年的春暖花开。

制作 | 方舟健客新媒体中心

参考资料:

[1] 中国心血管健康与疾病报告2021概要[J].心脑血管病防治,2022,22(04):20-36+40.

[2] 国家心血管病中心.中国心血管健康与疾病报告2019[R].北京:科学出版社, 2020.

[3] 中国高血压防治指南(2018年修订版)[J].中国心血管杂志,2019,24(01):24-56.

[4] Zhang Mei,Shi Yu,Zhou Bin,Huang Zhengjing,Zhao Zhenping,Li Chun,Zhang Xiao,Han Guiyuan,Peng Ke,Li Xinhua,Wang Youfa,Ezzati Majid,Wang Limin,Li Yichong. Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in China, 2004-18: findings from six rounds of a national survey[J]. BMJ (Clinical research ed.),2023,380.

[5] Ziliang Ye, Yanjun Zhang, Yuanyuan Zhang, Sisi Yang, Mengyi Liu, Qimeng Wu, Chun Zhou, Panpan He, Xiaoqin Gan, Xianhui Qin. Mobile phone calls, genetic susceptibility, and new-onset hypertension: results from 212 046 UK Biobank participants[J]. European Heart Journal - Digital Health, tad024, https://doi.org/10.1093/ehjdh/ztad024

[6] Yang Min jing,Zhang Zhong,Wang Yi jing,Li Jin chen,Guo Qu lian,Chen Xiang,Wang E.. Association of Nap Frequency With Hypertension or Ischemic Stroke Supported by Prospective Cohort Data and Mendelian Randomization in Predominantly Middle-Aged European Subjects[J]. Hypertension,2022.

[7] 北青网-北京青年报.高血压诊断标准变了?很多人早已高血压,却还不知道?赶紧对照自查→[EB/OL].https://www.163.com/dy/article/I4U7H2H10514R9KQ.html

原创文章:方舟健客版权所有,未经许可不得转载。