服用抗病毒药物之后,会出现哪些副作用呢?该如何应对丨音频科普

健客医生官方号

健客医生官方号我们都知道乙肝患者一旦进行抗病毒治疗,就不能随意停药,需要长期使用药物。但是长期使用药物,是不是会产生一些副作用?我们又应该如何应对这些副作用呢?带着这些疑问,我们邀请到了来自沧州市传染病医院肝胆内科主任医师张伟伟教授,为我们讲解“服用核苷(酸)类似物出现不良反应怎么办”的问题。

01乙肝患者抗病毒治疗的适应证

01乙肝患者抗病毒治疗的适应证

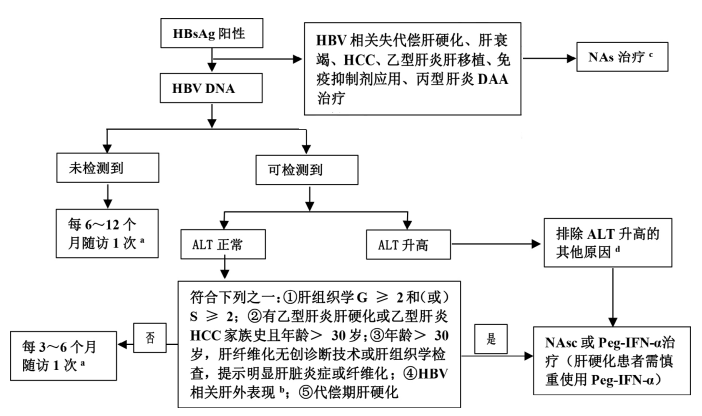

《中国慢性乙型肝炎防治指南( 2019年版)》指出,出现以下情况时,就需要开始抗病毒治疗:

● 血清HBV DNA阳性的慢乙肝患者,谷丙转氨酶(ALT)持续升高且排除其他因素;

● 肝硬化患者,只要检测到HBV DNA病毒,就要开始抗病毒治疗;

● 失代偿期肝硬化者,即使HBV DNA阴性,但HBsAg(表面抗原)阳性,也需要抗病毒治疗;

● 血清 HBV DNA阳性、ALT 正常患者,若有以下情形之一,也建议抗病毒治疗:

(1)有明显的肝脏炎症(≥G2)和(或)肝脏纤维化(≥S2);

(2)有肝硬化/肝癌家族史,并且年龄>30岁;

(3)ALT持续正常(每3个月检查一次,持续12个月),无肝硬化/肝癌家族史,年龄>30岁,建议肝纤维化无创诊断技术检查或肝组织学检查,存在明显肝脏炎症或纤维化;

(4)有HBV相关的肝外表现(如肾小球肾炎、血管炎、结节性多动脉炎、周围神经病变等)

图片来源:《中国肝脏病杂志》

抗病毒治疗的目标是最大限度地长期抑制HBV复制,减轻肝细胞炎症坏死及肝脏纤维组织增生,延缓和减少肝功能衰竭、肝硬化失代偿、肝癌和其他并发症的发生,改善生命质量,延长生存时间。

而核苷(酸)类似物是指南推荐的一线治疗药物,它对HBV DNA的抑制率高,长期治疗疗效好。但是也有很多患者存在疑问,长期吃核苷类的药物到底有没有副作用,又该如何应对呢?

02长期吃核苷(酸)类似物的副作用

长期吃核苷(酸)类似物对肾脏可能存在影响,治疗过程中,可能出现血肌酐、肌酸激酶或乳酸脱氢酶水平升高,并且伴有相应的临床表现,比如全身情况变差、肌痛、肌无力、骨痛等症状。若出现以上副作用时,应该密切观察,定期随访。

此外,还有一些少见、罕见的不良反应,包括肾功能衰竭、肌炎、横纹肌溶解、乳酸酸中毒等,出现这些较为严重的不良反应时,应该及时停药或改用其他药物,同时给予积极的相应治疗干预。

03抗病毒治疗过程中,应监测各项指标

03抗病毒治疗过程中,应监测各项指标

服用核苷类药物抗病毒的患者,治疗期间应该持续监测各项身体指标,有助于医生了解用药的疗效、药物依从性、耐药情况和不良反应。

● 血常规、肝脏生化指标、HBV DNA定量、HBV血清学标志物、肝脏硬度测定等检查,应该每3-6个月检查一次;

● 腹部超声、甲胎蛋白,如无肝硬化应该每6个月检查一次,肝硬化患者每3个月检查一次,必要时做增强CT/MRI检查以早期发现肝癌;

● 服用TDF(替诺福韦酯)抗病毒的患者,还应该每6-12个月检查一次血磷水平、肾功能,有条件的患者还可以监测肾小管早期损伤指标。

药物在使用过程中都可能发生不良反应,核苷类似物的总体安全性和耐受性良好,但是有部分患者在使用时也可能出现不良反应。如何应对药物的不良反应,除了按医生的要求和说明书服用药物外,定期复查也是很重要的措施。

参考资料:

[1] 王贵强, 段钟平, 王福生,等. 慢性乙型肝炎防治指南(2019年版)[J]. 实用肝脏病杂志, 2020.

原创文章:方舟健客版权所有,未经许可不得转载。