系列报道 | 慢乙肝低病毒血症:超20%的一线抗病毒治疗患者存在该风险

来自中国台湾的REVEAL研究[2],作为乙型肝炎病毒(HBV)感染自然史的标志性研究,发现了基线HBV DNA水平与肝硬化和肝细胞癌(HCC)发生有关。

来自中国台湾的REVEAL研究[2],作为乙型肝炎病毒(HBV)感染自然史的标志性研究,发现了基线HBV DNA水平与肝硬化和肝细胞癌(HCC)发生有关。

为了实现通过抗病毒治疗来降低与慢性乙型肝炎(CHB)相关的死亡率这一目标,国内外指南推荐丙酚替诺福韦(TAF)、富马酸替诺福韦酯(TDF)、恩替卡韦(ETV)和聚乙二醇干扰素-ɑ(PegIFN-ɑ)作为一线抗病毒治疗方案[3-5]。

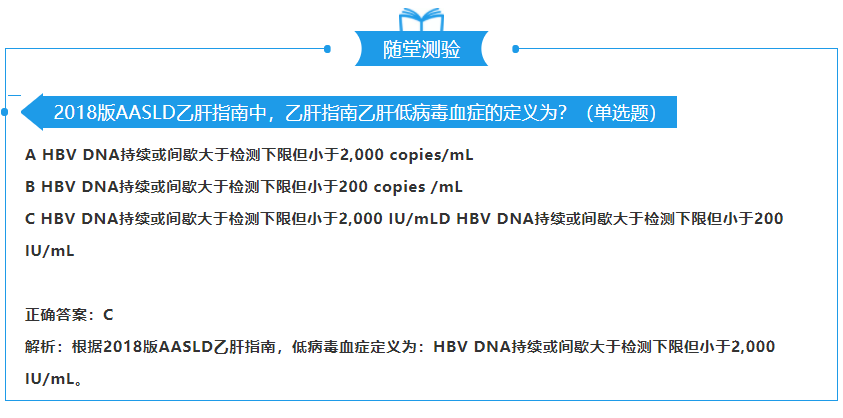

2018版AASLD乙肝指南,开始关注ETV或TDF治疗后出现的LLV。那么该如何定义LLV呢?

如何定义LLV

纵览国内外指南[3],以及已发布的文献[2,6],我们可以将病毒血症定义为HBV DNA持续或间歇大于检测下限但小于2,000 IU/mL。

低病毒血症示意图

自2005年ETV被各大指南推荐为一线抗CHB药物,并在临床上得到广泛使用,似乎LLV患者并不多见。

然而,最近发表的几篇文章,让我们不得不再次重视LLV这一现象。

抗病毒治疗后LLV患者有多少

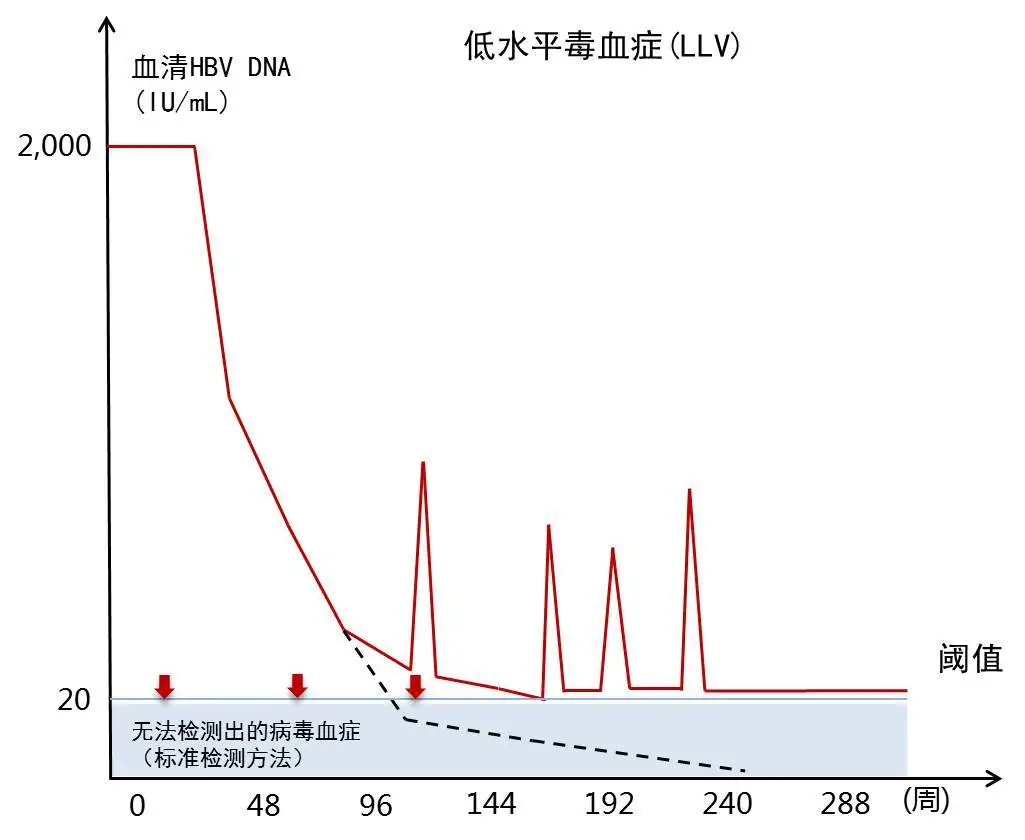

首先是日本九州大学的研究团队发表的一项多中心、回顾性队列研究结果[7]。

该研究纳入了使用ETV或核苷(酸)类似物(NA)联合治疗至少两年的CHB患者,发现在转换为TAF单药治疗之后,可以有效抑制病毒、持续降低乙肝表面抗原,对肾脏安全性方面也有一定的改善。

我们查看基线数据的时候可以发现,这些使用ETV或NA联合治疗至少2年的患者中,仍有部分未达到病毒学应答。

以ETV治疗组为例,191名CHB患者中,经过至少两年治疗仍有46人没有实现病毒学抑制。其中,38人的血清HBV DNA 水平在20-2,000IU/mL,占到了总人数的19.9%。

治疗后不同HBV DNA水平(IU/mL)的患者占比

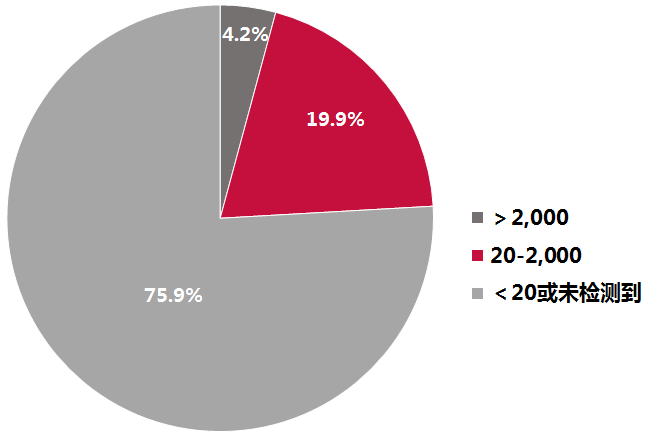

接下来,我们再看看中国学者在2020年亚太肝病研究学会年会上公布的一项研究结果[8]。

这项研究旨在采用中国福州37家医院的乙肝电子病历数据库信息,来描述中国CHB患者人口学、临床和病毒学特征,以及对药物治疗的可及性。

该研究中的1万多名患者接受了以ETV为主的抗病毒治疗。结果发现,血清中检出HBV DNA且低于 2,000IU/mL的患者比例占到了20%。

治疗后不同HBV DNA水平(IU/mL)的患者占比

以上两项研究中LLV约20%的占比已经不低了,但在其他研究中,LLV的占比还要更高。

前不久,首都医科大学贾继东教授团队发表了一项研究[9],探讨了接受抗病毒治疗的慢性乙肝病毒感染者纤维化进展的危险因素,发现LLV会促进肝纤维进展。

该研究纳入了239例慢性乙肝病毒感染者,他们均接受ETV治疗,其中163人在基线时有明显肝纤维化。

分析发现,将近30%的患者在ETV治疗78周后仍可检测到低水平的HBV DNA(检测下限为20IU/mL)。

稍早些时候,韩国研究人员在2017年上发表的一篇论文给出了更高的数字[6],该研究旨在探究LLV与肝细胞癌风险之间的关系。

研究纳入的996名接受恩替卡韦治疗的初治慢性乙肝病毒感染者中,居然有377人血清中可持续性或间歇性检测到低水平HBV DNA(12-2,000IU/mL),占比高达37.9%。

其中,352人在实现完全病毒学反应(<12IU/mL)后仍可间歇性检测到低水平HBV DNA,另外25人从未实现完全病毒学反应并持续性检测到低水平HBV DNA。

综合以上几项研究,我们不难发现,经ETV治疗的乙肝患者出现LLV的比例之高超乎预期。那么,这又是为何呢?完整版请关注国际肝病服务号。

(来源:转自国际肝病网)

医生投稿:文章来源于医生投稿,内容仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,转载请联系原作者。