警惕高温杀手热射病,老人尤其当心!唯一生机“黄金30分钟”急救如何做?

健客医生官方号

健客医生官方号近日,全国各地高温预警频频上热搜,气温直逼40度,不少网友直呼“热死了”。

图源:微博

别以为这只是夸张的说法,高温真的可能引发一种严重的疾病——热射病。很多人可能觉得热射病不就是中暑吗?其实,它比中暑严重得多!尤其是家有老人的,一定要格外小心。

热射病≠中暑,无汗昏迷才是夺命信号!

炎炎夏日,中暑常常发生。很多人误以为热射病就是普通中暑,实则不然!中暑是一个渐进过程,从轻到重可分为先兆中暑、轻症中暑、重症中暑。

中暑时往往会出现头痛、头晕、口渴、多汗、乏力、动作不协调等,体温正常或略有升高。即使体温升高到38℃左右,可能伴有面色潮红、大量出汗、皮肤灼热,但没有意识转变。

先兆和轻症中暑一般不会有生命危险,及时降温、适当休息、补水补盐,数小时即可恢复。但也不能小觑,要及时处理以免发展成重症中暑。

热射病不是普通中暑,它的典型症状是高热(核心体温常超过40℃)、昏迷、无汗。不及时抢救,死亡率很高。一项多中心研究显示,2022年我国西南地区三甲医院重症监护病房(ICU)收治的重症热射病患者中,病死率达到20.7%,出院病死率为34.1%。

热射病主要分为两种:

经典型热射病(CHS):由于长时间暴露在热环境中,导致机体产热与散热失衡而发病。体温调节功能不全的群体容易发病(如老人、婴幼儿、慢性病患者)。

劳力型热射病(EHS):则是高温、高湿环境下进行高强度训练或从事重体力劳动后所致,常见于健康年轻人(如部队官兵、运动员、消防队员、建筑工人等)。

为何老人更易遭受高温侵袭?

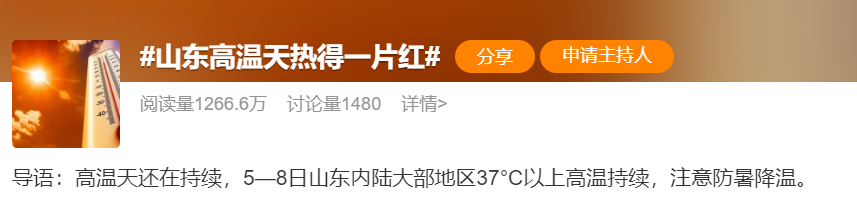

《柳叶刀人群健康与气候变化倒计时2024年报告》显示,全球65岁以上人群的热相关死亡人数比20世纪90年代增加167%,创历史新高,比无气温升高情景下的65%高出102%。

2023年,65岁以上人群中与高温相关的死亡人数打破全球纪录(图源:参考文献5)

为何老人更容易遭受高温天气威胁?主要有三个原因:

1.老人温调节能力相对较弱。随着年龄增长,人体的汗腺功能会逐渐减退,出汗少、散难,容易出现体温升高的情况。

2.慢性疾病(如高血压、糖尿病、心脏病等)影响血液循环和代谢,降低耐热能力。部分治疗药物(如降压药、利尿剂)也可能干扰散热。

3.部分老人为了省电不愿意开空调,使得他们在高温天气中更容易暴露在危险的环境中。

热射病急救,抓住“黄金30分钟”

热射病非常凶险,没有及时处理会危及性命。热射病抢救关键中的关键是 “黄金30分钟“,要在这30分钟里把核心体温快速降到39.0℃以下,2小时内再降到38.5℃以下。要是耽误了,患者病情会急转直下,病死率蹭蹭往上升!因此,如果怀疑自己或家人出现了热射病预警信号,一定要马上拨打120。

等待过程中可以这么做:

1.将患者转移到阴凉的地方。

2.迅速给患者降温。降温首选冷水浸泡(20-26℃水中),无条件浸泡时,用流动冷水冲淋全身或用冰袋覆盖大动脉处(颈/腋窝/腹股沟)。当患者的核心体温降至38.5℃以下就要停止,防止体温过低。

3.如发生抽搐,不要在患者的嘴里放任何东西,不要强行喂水,可侧卧患者,防止咬伤舌头和窒息即可。

需要注意的是,掐人中、抹风油精等做法并不能帮助降温,反而会耽误抢救时间。别让偏方坑了自己和家人!

不同实际条件下针对热射病患者的现场降温方式( 图源:参考文献2)

高危人群如何预防热射病?

除了老人,儿童、慢性病患者以及户外劳动者(建筑工人、环卫工、交警、快递员等)都是热射病高危人群。预防是关键:

Ø 户外劳动者要积极关注天气预报,合理安排工作量和作息时间,避免长时间在高温环境工作。

Ø 高温时段尽量待在室内凉爽环境,可选择早晨或晚上进行户外活动。

Ø 出门要戴帽子和太阳镜,涂上防晒霜,防止晒伤。

Ø 一定要多喝水,保持身体的水分充足,这样才能帮助身体正常排汗,维持体温。

穿宽松、轻便的衣服,最好选择亚麻、丝绸、棉花这些透气性好的材质。

Ø 不要把任何人,尤其是老人和孩子,留在熄火停车后的车内。车内温度上升得非常快,10分钟内就可能超过11摄氏度,这是非常危险的。

Ø 一些降压药、利尿剂可能会影响身体的散热能力,如果家里老人正在服用这些药物,高温天气下要特别注意。

热射病虽凶险,却可防可治。掌握科学方法,做好充分防护,尤其关爱家中的老人,就能有效避免悲剧发生,安全度过炎炎夏日!

本文图源摄图网

参考文献:

1.宋景春, 等. 中国热射病诊断与治疗指南(2025版)[J]. 解放军医学杂志, 2025, 50(4): 367-386.

2.王涛, 等.热射病院前急救专家共识(2024版)[J].解放军医学杂志,2025,50(3):245-253.

3.宋青.热射病规范化诊断与治疗专家共识(草案)[J].解放军医学杂志,2015,40(1):1-7.

4.Mayo Clinic. Heatstroke. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heat-stroke/symptoms-causes/syc-20353581.

5.Romanello M, Walawender M, et al. The 2024 report of the Lancet Countdown on health and climate change: facing record-breaking threats from delayed action. Lancet. 2024;404(10465):1847-1896.

6.Balmain BN, Sabapathy S, Louis M, Morris NR. Aging and Thermoregulatory Control: The Clinical Implications of Exercising under Heat Stress in Older Individuals. Biomed Res Int. 2018;2018:8306154. Published 2018 Aug 2.

原创文章:方舟健客版权所有,未经许可不得转载。