服用达比加群的患者如何安全地进行静脉溶栓?

新型直接口服抗凝药物包括直接凝血酶或Xa因子抑制剂,在临床上被越来越广泛地用于预防栓塞事件。尽管随机对照试验结果显示,与华法林相比,达比加群等新型口服抗凝药在预防缺血性卒中和血栓栓塞方面具有优势,但是服用新型抗凝药物的患者每年仍有1-2%的患者发生卒中1。若正在接受抗凝治疗的患者发生缺血性脑卒中,选择紧急静脉溶栓将面临极大的挑战。

达比加群作为房颤血栓预防有效且常用的抗凝药物,与VKA不同,它起效迅速且不需要常规进行抗凝监测。依达赛珠单抗是对达比加群特异性逆转剂,能够快速、持久、完全地逆转达比加群的抗凝作用。近期,James Beharr等研究报道了13例房颤患者发生缺血性卒中时接收替奈普酶溶栓前使用依达赛珠单抗逆转达比加群抗凝活性的临床经验。该研究于2020年5月正式发表于《Stroke》杂志(IF=6.046)2。

该研究相继纳入13例逆转达比加群抗凝活性后接受静脉替奈普酶溶栓的缺血性卒中患者。患者来自于新西兰克赖斯特彻奇医院和澳大利亚皇家阿德莱德医院。和我国情况类似的是,在新西兰可获取的新型口服抗凝药仅有达比加群与利伐沙班,其中达比加群的处方比例占86%。在该研究中的两个中心,接受达比加群治疗的患者发生卒中时进行静脉溶栓前,使用依达赛珠单抗逆转达比加群抗凝活性已是常规治疗方案,且逆转剂使用后和溶栓前不需要反复进行凝血指标监测。

研究中回顾性分析了静脉注射替奈普酶前使用依达赛珠单抗逆转达比加群抗凝活性的患者的临床结局、实验室和影像学检查结果。如果血红蛋白下降达到2g/dL或失血致需要输血,则定义为颅外大出血。血栓并发症被定义为90天内症状性静脉血栓形成、复发性缺血性卒中、心肌缺血或外周动脉栓塞的发生率。未对无症状血栓并发症进行常规评估。

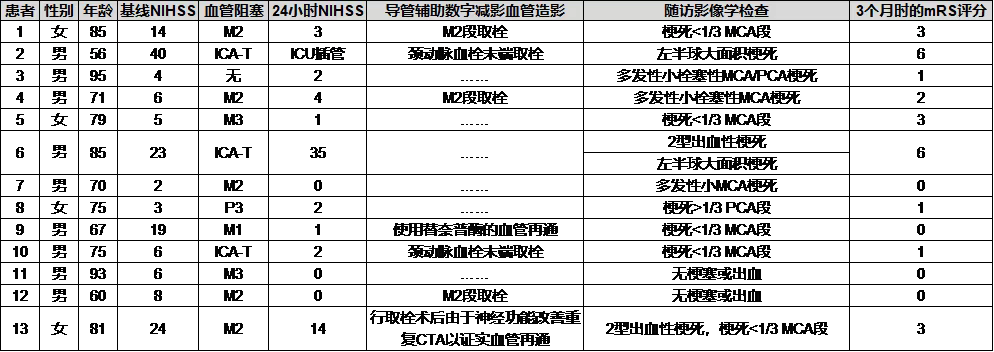

从接受再灌注治疗患者的注册登记中筛选出13例在接受依达赛珠单抗治疗后接受静脉注射替奈普酶治疗急性缺血性卒中患者。其中有9例患者(69%)为男性,年龄中位值为79岁(IQR,69-85),基线美国国立卫生研究院卒中量表得分(NIHSS)中位值为6分(IQR,4-21)。基线凝血酶凝血时间中位值为80秒(IQR,57-113)。

所有患者均接受5g依达赛珠单抗治疗,静脉溶栓前均未重复测定凝血酶凝血时间。7例患者有最后一次服用达比加群的时间数据,距使用依达赛珠单抗的中位时间为149分钟。11例患者接受0.25 mg/kg的替奈普酶治疗,2例患者接受0.40 mg/kg的替奈普酶治疗,中位就诊到溶栓时间为52分钟(IQR,39–68)。

所有患者均患有房颤,符合接受达比加群的治疗指征。5例患者(38%)有既往卒中史,7例患者(54%)伴有高血压,2例患者(15%)伴有糖尿病,2例患者(15%)伴有充血性心力衰竭。1例患者(8%)除达比加群外,还同时服用了阿司匹林。12例患者(92%)为前循环卒中;9例(69%)患者发生颈内动脉或M1/M2大脑中动脉闭塞,其中7例被转诊进行取栓治疗。2例患者(29%)在首次血管造影前用替萘普酶达到早期血管再通。其余5名需要进行取栓的患者自接诊至穿刺的时间中值为110分钟(IQR,85-137)。(表1提供了相关患者详细信息)

表1 相关的临床、影像学和实验室检查特征

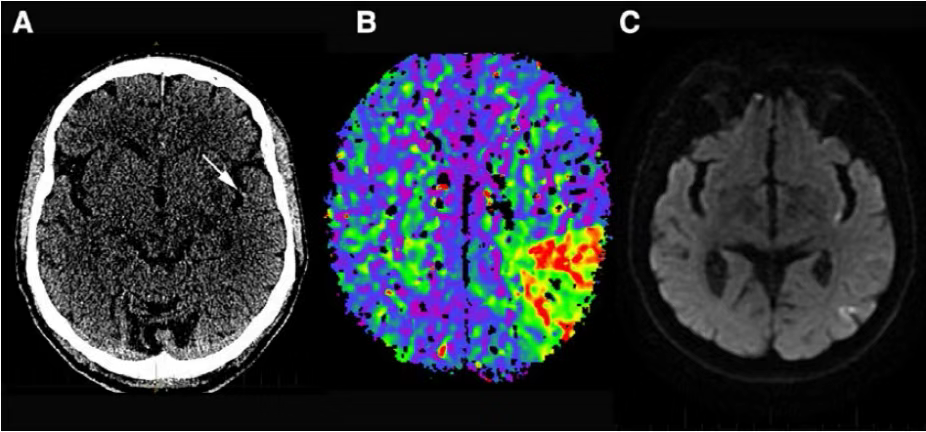

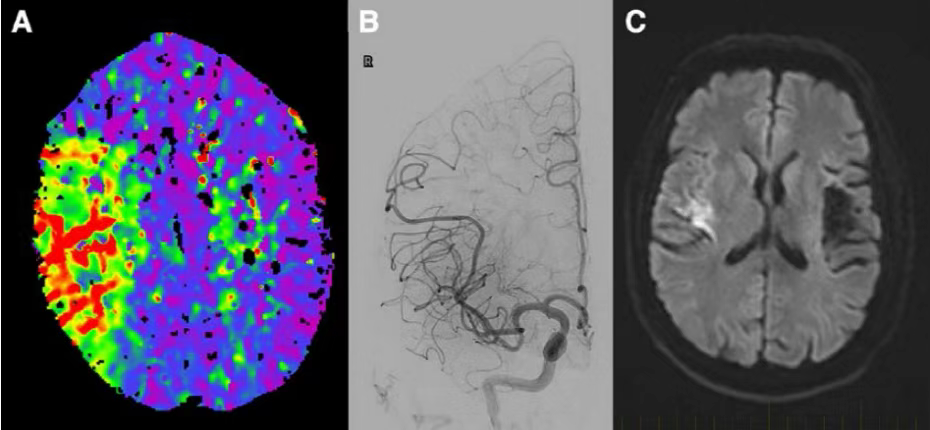

所有患者在接受替奈普酶治疗后的20~30小时内接受了随访成像检查,其中6例进行CT成像,另外7例进行磁共振成像,均未出现症状性脑出血或脑实质血肿。两例患者(15%)在常规随访影像学检查中发现有II型出血性脑梗塞。8例患者(62%)在3个月时功能结局良好(改良Rankin评分,0-2)。2例患者死于半球大面积梗死,3例患者在3个月时为中度残疾(改良Rankin评分,3分)。在治疗的90天内,没有患者发生颅外大出血或血栓并发症。(图1和图2展示了2名患者的影像学检查结果示例)

图1 患者7的相关影像学检查结果

图2 患者9的相关影像学检查结果

该研究证实,用依达赛珠单抗逆转达比加群的抗凝活性后再进行静脉注射替奈普酶治疗急性缺血性卒中是安全的。这与一项对55例逆转达比加群抗凝活性后接受静脉注射阿替普酶患者的系统评价结果一致,其中56%的患者90天功能结局极佳(改良Rankin量表评分,0-1),3例患者出现症状性出血转化。

在7名接受取栓的患者中,2名(29%)的早期血管再通与EXTEND-IA-TNK试验中观察到的相似(取栓前替奈普酶与阿替普酶的比较)。以该方案治疗的患者,在取栓材料和早期再通患者的转诊费用负担方面可能会有所减轻。

随着新型口服抗凝药替代VKA,越来越广泛地用于预防房颤卒中预防,可能会有更多的患者接受抗凝治疗期间发生急性缺血性卒中,需要进行静脉溶栓治疗。该研究表明,逆转达比加群抗凝活性后进行替奈普酶溶栓的治疗方案相关缺血性和出血性并发症的发生率均相对较低。

1. 对于急性缺血性脑卒中患者,在使用依达赛珠单抗逆转达比加群的抗凝作用后,替奈普酶静脉溶栓可能是安全的。

2. 迅速逆转达比加群抗凝活性后进行紧急溶栓实现早期血管再通,或许有利于节省医疗资源,同时,也需要进一步相关数据来进行成本效益分析。

3. 溶栓前逆转达比加群抗凝活性已成为一种常规治疗方案,但尚未前瞻性收集接受抗凝治疗时发生卒中的患者信息,因此,需要进一步的研究来更确切地评估这种方案安全性和有效性。

VKA,维生素K拮抗剂;IF ,影响因子;NIHSS,美国国立卫生研究院卒中量表;IQR,四分位距;ICU,重症医学科;MCA,大脑中动脉;PCA,大脑后动脉;mRS,改良Rankin量表.

参考文献:

1. Shima S. et al. Stroke. 2019;51:533–541.

2. James B. et al. Stroke. 2020;51:028327-00.

医生投稿:文章来源于医生投稿,内容仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,转载请联系原作者。