糖友总喊饿?这4种零食饱腹又稳糖,可以放心吃

健客医生官方号

健客医生官方号据了解,很多糖尿病患者都有一个共同的困惑——明明吃了不少,却总感觉肚子空空,忍不住想找点东西填肚子。这种“吃了还想吃”的感觉,不仅让糖友们在控制饮食时备受煎熬,还可能因为忍不住偷吃而影响血糖稳定。

总是觉得饿,是怎么回事?

我们感到饿,通常是因为身体能量不足,这是一种生理性饥饿。像有些糖友为了控糖,三餐吃得特别节制,甚至完全不吃碳水化合物,要知道,碳水化合物是血糖的主要来源,过分限制会导致身体热量摄入不足,就会感觉到饿,总想吃东西。

除此之外,胰岛素的问题是糖友出现饥饿感的重要原因。

胰岛素就像一把钥匙,能打开细胞的大门,让葡萄糖进入细胞被利用,从而为身体提供能量。可糖尿病患者的这把“钥匙”要么数量不够(胰岛素分泌不足),要么不好用了(胰岛素作用减弱)。

结果就是,血液里明明有很多葡萄糖,细胞却“吃不到”。身体一看细胞没能量了,就会给大脑发信号:“饿了,赶紧吃东西补充能量!”于是,饥饿感就来了。

不同时间饿,原因也不相同。有些糖友半夜容易饿醒,

别以为忍一忍就过去了,长期处于饥饿状态,不仅会促进机体血糖激素分泌,导致血糖进一步升高,还会影响患者的生活质量。

所以饥饿感不能硬扛,规律饮食非常重要。如果实在饿得难受,可以适当吃一点健康零食。

糖友吃零食有讲究

建议糖友在两餐之间适应加餐,选择热量低、低升糖指数(GI)且饱腹感强的食物,这样既能缓解饥饿,又不会让血糖大幅波动。

✅ 推荐选择(低升糖指数、高饱腹感):

坚果类:如腰果、核桃、杏仁、花生等,富含不饱和脂肪酸,一小把就有饱腹感。注意选用原味的、无添加的,每周建议摄入50~70克就好,相当于每天带壳葵花籽20~25克(约一把半),或者花生15~20克,或者核桃2~3个。

无糖酸奶、低脂牛奶:它们含有优质蛋白和钙,消化吸收相对缓慢,能持续提供能量,而且对血糖影响较小。

低糖水果:糖友不需要完全戒掉水果,一些低GI的水量是可以适量吃的,如李子、樱桃、柚子。黄瓜和西红柿这种蔬菜型水果也是不错的选择。

全麦饼干/面包:富含膳食纤维和矿物质,饱腹感强,购买时一定要看成分表,避免那些添加了大量脂肪和糖的“伪全麦”。

❌ 尽量避免:

高糖食品:糖果、蛋糕、饼干等,含糖量高,吃了会让血糖像坐过山车一样飙升,加重病情。

油炸食品:薯片、炸鸡、膨化食品等,热量高、脂肪多,不仅会让体重增加,还可能影响血糖和血脂。

含糖饮料:可乐、果汁饮料等,里面的糖分很容易被吸收,会快速升高血糖,实在想喝可以选择白开水或淡茶。

做好饮食调整,避免出现饥饿感

目前针对糖友饥饿感,没有有效的治疗手段,主要还是以饮食调整为主。国家卫生健康委发布的《成人糖尿病食养指南(2023 年版)》中,对糖尿病患者的饮食,也给出了一些实用的建议:

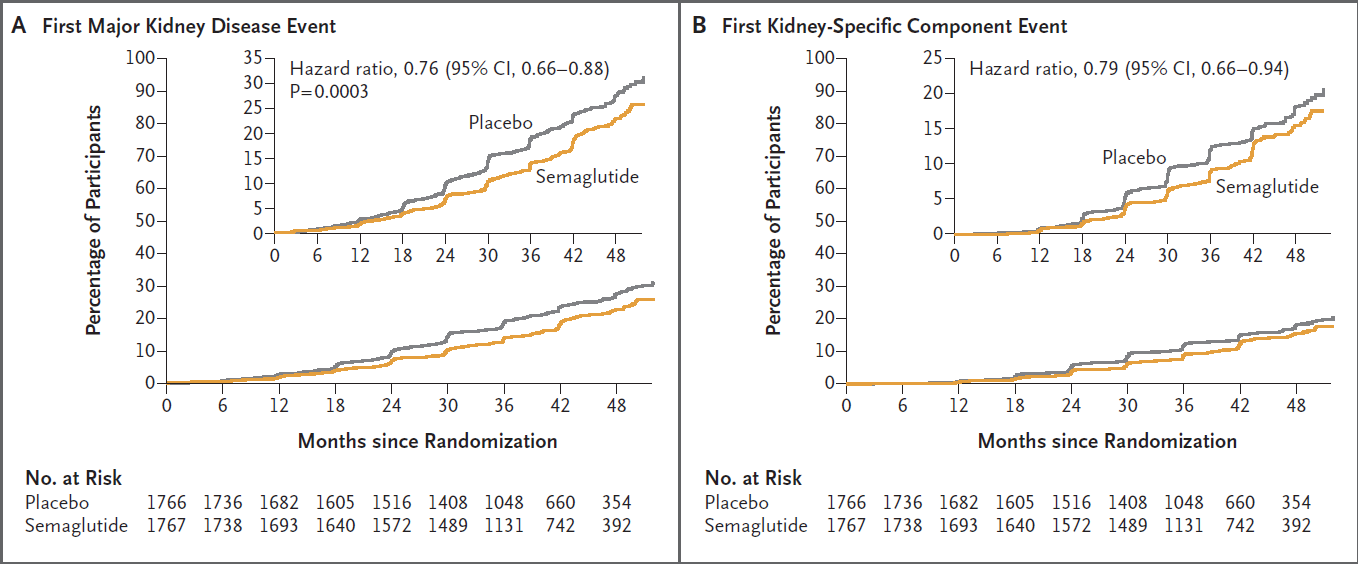

图源:参考文献2

食物多样:每天的饮食要包含谷薯类、蔬菜和水果、动物性食物(畜蛋奶)、大豆和坚果、烹调油和盐等。水果可以在两餐之间吃,每次食用量不宜过多,尽量选择低GI水果。

调整进食顺序:,按照蔬菜-荤菜-主食的顺序进餐,能帮助糖友更好地控制血糖,同时还能增加饱腹感。

主食选择全谷物:主食要控制摄入量,而且尽量选择全谷物和低GI的食物,如糙米、燕麦、荞麦等,这样更扛饿。建议每天的全谷物和杂豆类至少占到主食的1/3。

规律进餐、少食多餐:每天三餐规律,不要饥一顿饱一顿,对于病程长、血控制得不是太好的糖友,可以在两餐之间适当加餐,以预防低血糖的发生。

饮食清淡、细嚼慢咽:烹调要注意少油少盐;将吃饭速度放慢,做到细嚼慢咽,也可以降低食欲。

糖尿病患者容易饿,是身体发出的 “求救信号”,不能一味硬扛,也不能胡乱应对。关键是要找到饿的原因,科学应对。合理安排饮食,选对食物,掌握饮食小技巧,才能在控糖的路上走得轻松又健康。

图源:摄图网

参考文献:

1.付利丽,郭强,喻国,等.非低血糖状态下饥饿感对2型糖尿病患者睡眠质量、生活质量的影响[J].四川医学,2020,41(7):696-700

2. 中华人民共和国国家卫生健康委员会.成人糖尿病食养指南(2023年版)[J]. 全科医学临床与教育,2023,21(5):388-391.

3. 黄媛. 糖友宜选的加餐零食[J]. 糖尿病天地,2015(11):38.

4.张莹. 糖友可以选择的健康零食[J]. 糖尿病天地,2017(8):50-52.

5. 中国营养学会糖尿病营养工作组. 《中国2型糖尿病膳食指南》及解读[J]. 营养学报,2017,39(6):521-529.

.

.

原创文章:方舟健客版权所有,未经许可不得转载。