无过敏史、未皮试,为何仍栽在头孢上?头孢致TEN案例警示:临床不可忽视的5大管理要点

健客医生官方号

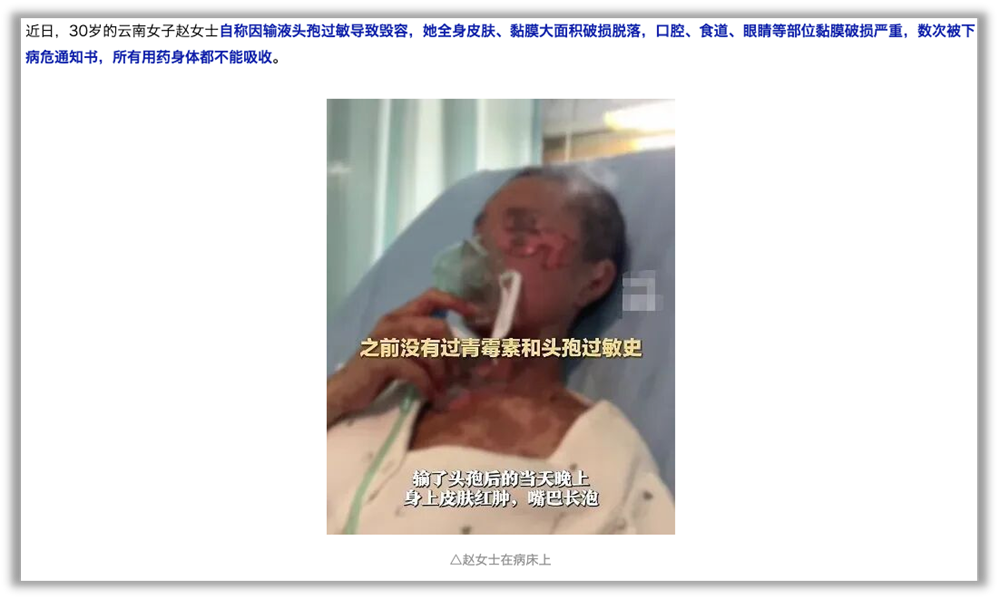

健客医生官方号近日,一则“云南女子因头孢过敏导致毁容、数次病危”的新闻引发广泛关注。据媒体报道,该患者因感冒就诊,静脉输注头孢后出现严重反应,最终确诊为中毒性表皮坏死松解症(TEN),全身皮肤黏膜大面积剥脱,病情危重。患者自称无头孢过敏史,且本次用药未行皮试。

图源:上观新闻(https://www.jfdaily.com/sgh/detail?id=1633647)

头孢菌素作为临床应用最广泛的β-内酰胺类抗生素,其过敏反应,从普通的斑丘疹到危及生命的过敏性休克乃至TEN,始终是悬在临床医生头上的“达摩克利斯之剑“。 这一极端案例,却精准戳中头孢菌素临床应用的核心痛点:为何无过敏史仍会发生严重反应?皮试究竟能排除多少风险?一旦出现过敏,尤其是未皮试的患者,如何快速识别并干预?本文结合国内外权威指南共识,从临床实际出发,深度解析头孢过敏的 “难” 与 “解”。

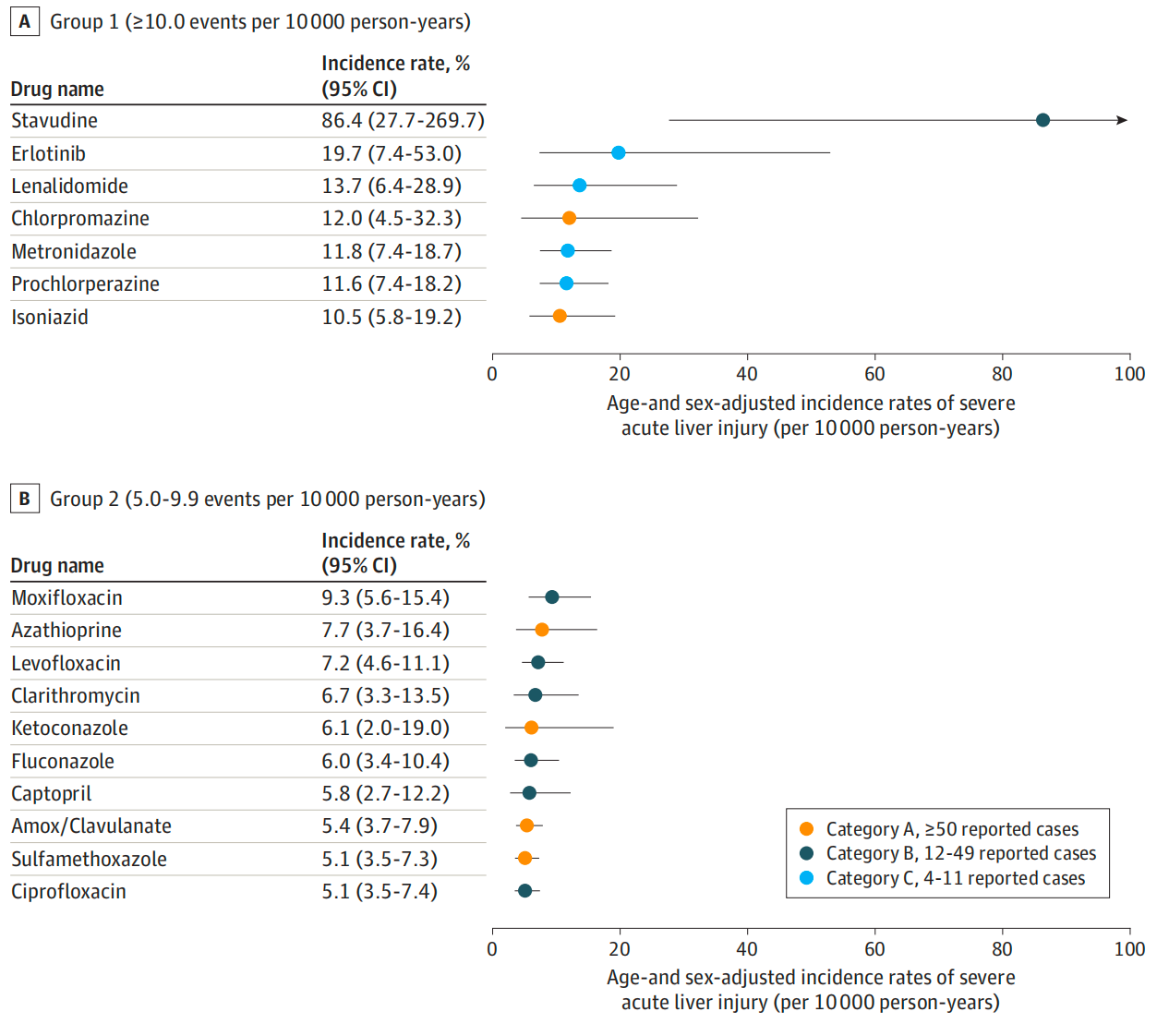

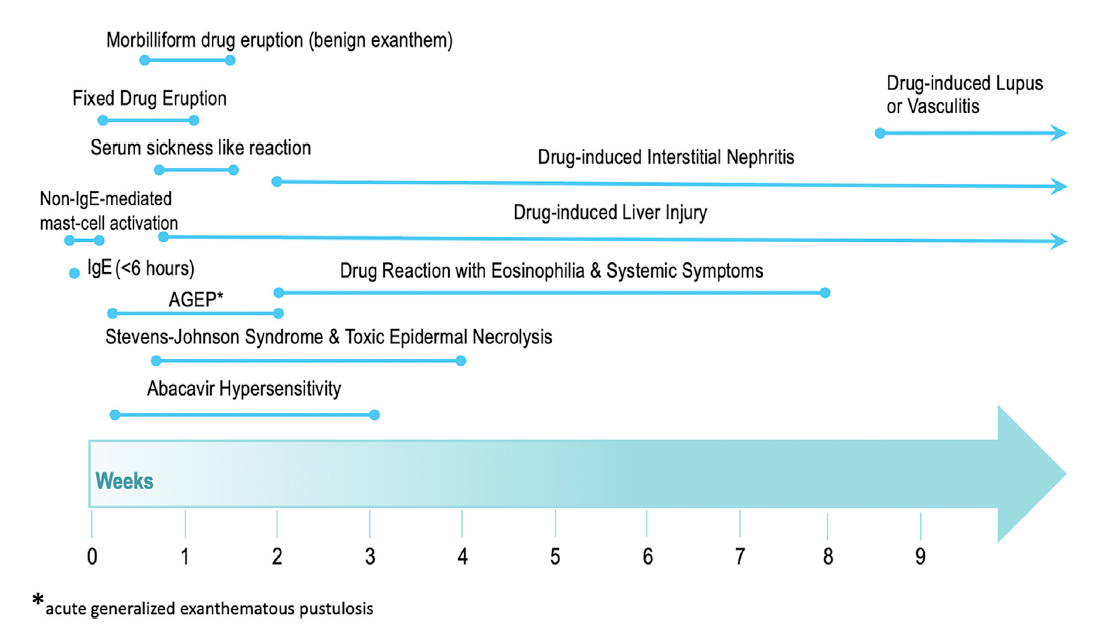

药物过敏:从轻微红疹到致命危机

药物过敏反应(HSRs)是临床最常见、同时也最复杂的药物不良反应类型之一。根据美国过敏、哮喘和免疫学会(AAAAI)发布的《药物过敏:2022年实践参数更新》指南(Drug allergy: A 2022 practice parameter update),药物过敏反应主要依据发生时间学、免疫学机制及临床表型进行归纳。按照发病时间,可分为速发型过敏反应与迟发型过敏反应。

1. 速发型过敏反应:多在给药后1小时内发生,部分可延迟至6小时以内,临床表现包括荨麻疹、血管性水肿、支气管痉挛及过敏性休克,主要由IgE介导,但亦可通过肥大细胞MRGPRX2受体触发非IgE依赖性反应。

2. 迟发型过敏反应:通常在暴露药物后数日至数周出现,表型多样,从良性的斑丘疹型药疹到严重的药物反应伴嗜酸细胞增多及系统症状(DRESS)、急性泛发性发疹性脓疱病(AGEP)及Stevens-Johnson综合征/中毒性表皮坏死松解症(SJS/TEN),统称为重症皮肤不良反应(SCARs)。其免疫机制与药物特异性T细胞相关,包括Th1、Th2及细胞毒性T细胞等。此外,还存在一类以脏器损害为主的迟发型反应,如药物性细胞减少、药物性肝损伤、间质性肾炎及药物相关性血管炎等,需与皮肤表现相区别。

图1:药物过敏反应时间线[1]

头孢类抗生素过敏:可能被低估的临床问题

头孢菌素因其广谱抗菌、疗效确切,被广泛用于呼吸道、泌尿道、术后感染等各种场景。它的安全性整体良好。

然而,头孢的过敏反应识别仍是临床难点。头孢菌素相关SCARs的流行病学数据显示,头孢菌素是继磺胺类和青霉素之后,最常见的抗生素诱发SJS/TEN的药物之一。一项全球系统综述显示,约11%的抗生素相关SJS/TEN由头孢菌素引起,且亚洲人群风险显著[2]。中国一项单中心回顾性研究也证实,头孢菌素在抗生素相关SCARs中占比超过三分之一,且TEN患者死亡率高达20%[3]。因此,其早期识别和干预至关重要。

头孢皮试,国内外指南究竟怎么推荐?

赵女士案例中 “未做皮试” 是争议点之一,但临床更关键的问题是:头孢菌素用药前,到底哪些情况需要皮试?皮试能排除TEN这类严重反应吗? 结合国内外权威指南,我们可以梳理出 3 个核心结论:

1. 国内外指南共识一致:不推荐头孢菌素给药前常规皮试[1,4,5]

国家卫健委发布的《β-内酰胺类抗菌药物皮肤试验指导原则》和《浙江省头孢菌素类抗菌药物皮肤过敏试验指导意见》均明确指出:头孢菌素给药前常规皮试无充分循证医学证据支持,不推荐在使用头孢菌素前常规进行皮试。

同样,美国AAAAI《药物过敏:2022年实践参数更新》指南强调:对于没有青霉素或头孢菌素过敏史的患者,常规头孢菌素皮肤试验既不被推荐,也缺乏充分的验证和标准化依据。对于无过敏史的普通患者,直接给予头孢菌素是安全且被推荐的做法,无需常规皮试。

2. 仅两种情况,指南推荐头孢皮试[4]

并非所有情况都无需皮试,卫健委发布的《β-内酰胺类抗菌药物皮肤试验指导原则(2021 年版)》中指出,仅以下情况需要皮试:

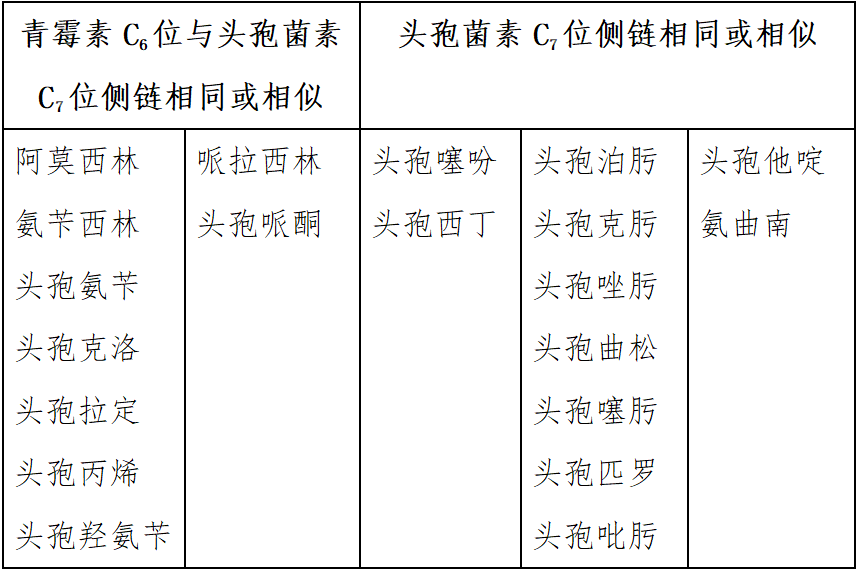

① 既往有明确的青霉素或头孢菌素Ⅰ型(速发型)过敏史患者;并强调若临床确需使用头孢菌素,需选用侧链结构差异较大的头孢菌素品种(表1);

② 药品说明书中规定需进行皮试的。

注:同一列内药物具有相同或相似的侧链结构

表1:β-内酰胺类药物侧链相似性比较

3. 皮试的局限性:不能排除严重迟发反应[1,4-5]

即使皮试阴性,也不能完全排除过敏风险。一方面,皮试仅对Ⅰ型速发型反应有预测价值,对 TEN、DRESS 等 Ⅳ 型迟发反应无任何意义;另一方面,头孢皮试缺乏针对侧链的特异性试剂,敏感性和特异度有限。美国AAAAI数据显示,头孢皮试的阴性预测值约 80%-90%(即 10%-20% 皮试阴性者仍可能发生反应),且主要针对速发型反应。

未皮试情况下:临床能做的是什么?

既然皮试不是“护身符”,那么作为临床医生,更关键的是——早期识别与及时干预。

首先,要明确并非所有人群过敏风险相同。在临床实践中,有几类患者需被重点关注[3,6]:一是既往有青霉素或其他β-内酰胺类过敏史者,头孢菌素交叉反应风险取决于侧链结构而非β-内酰胺环本身。二是老年、合并肿瘤、肺炎等基础疾病患者,发生SCARs后死亡风险显著升高。三是感染部位(如肺炎、尿路感染、败血症)患者,使用头孢菌素发生SJS/TEN的风险更高。

在实际使用头孢类药物时,临床管理要点包括[1,3,7]:1)严格询问药物过敏史,尤其是严重皮肤反应史;2)必要时进行皮肤试验,但需结合药物结构和临床风险评估;3)一旦发生SCARs,立即停用可疑药物;4)重症患者可考虑糖皮质激素联合静脉丙种球蛋白(IVIG)治疗,但疗效和安全性需个体化权衡;5)加强抗生素合理使用和药物警戒,避免不必要的头孢菌素暴露。

综上,头孢类抗生素的使用安全性并非一劳永逸,作为临床最常用的药物,其合理性、规范性需要不断被提醒。云南女子的悲剧不是孤立个案,而是给所有临床医生一次深刻的警钟——面对常见药物,也要保持非常的谨慎。

参考文献:

Khan DA, et al. Drug allergy: A 2022 practice parameter update. J Allergy Clin Immunol. 2022 Dec;150(6):1333-1393.

Lee EY, et al. Worldwide Prevalence of Antibiotic-Associated Stevens-Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Dermatol. 2023;159(4):384–392.

Lu Y, et al. Antibiotic-induced severe cutaneous adverse reactions: a single-center retrospective study over ten years. Front Immunol. 2024 Jul 18;15:1415830.

国家卫生健康委办公厅. β内酰胺类抗菌药物皮肤试验指导原则. 2021年4月13日. Available from: https://www.nhc.gov.cn/yzygj/c100068/202104/d50509bf858f4506a74493a3492c8ee1.shtml

浙江省医院药事管理质控中心, 浙江省微生物与免疫学会, 浙江省护理质控中心. 浙江省头孢菌素类抗菌药物皮肤过敏试验指导意见[J]. 中国现代应用药学, 2018, 35(12): 1906-1909.

Khan DA, et al. Cephalosporin Allergy: Current Understanding and Future Challenges. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019 Sep-Oct;7(7):2105-2114.

Lee EY, Gomes T, Drucker AM, et al. Oral Antibiotics and Risk of Serious Cutaneous Adverse Drug Reactions. JAMA. 2024;332(9):730–737.

原创文章:方舟健客版权所有,未经许可不得转载。