指南解读|不止于降压,2.45亿患者如何管理?一文读懂2025《国家基层高血压防治管理指南》四大升级策略

指南解读官方号

指南解读官方号近日,由国家心血管病中心牵头制定的《国家基层高血压防治管理指南(2025版)》正式发布,这是继2017年初版和2020年更新后的又一次重要修订。作为指导我国基层高血压防治的权威文件,新版指南在诊断标准、治疗策略、药物推荐、转诊流程、健康管理等方面均有更新,更为贴近基层实际,更具临床可操作性。

Key Takeaways

内容结构升级:新增“筛查与预防”和“健康教育”章节,将防控关口前移。

诊断标准更严谨:强调诊室外血压测量(家庭血压、动态血压)在确诊中的重要地位,完善了白大衣高血压与隐蔽性高血压识别路径。

治疗目标更个体化:<80岁患者推荐达130/80 mmHg,≥80岁患者目标放宽至150/90 mmHg,可耐受者再降至140/90 mmHg。

管理模式更实操:提出生活方式干预“八部曲”、AABCD五类降压药首选、强化单片复方制剂,推动基层同质化管理。

新版指南更新背景:从“控”到“防+控”

如果说2020版指南仍以诊断-治疗-随访为主线,2025版的最大变化是将管理链条前移到主动发现和预防干预[1,2]。这并非纸上谈兵的扩容,而是对现实局势的主动回应。《中国心血管健康与疾病报告2023》显示,中国高血压患者已达2.45亿,且患病率仍在上升,然而,血压每下降10/5 mmHg,卒中风险可降35%、冠心病风险降20%、心衰风险降40%,这意味着有效管理高血压,是遏制心脑血管病流行的最关键策略之一[1]。

现实却是仅靠被动管理存量患者,已难以遏制心脑血管病负担的加速攀升。因此,新指南更像是一次理念升级,即从“管病人”转向“管人群”,从“诊后控”转向“早发现、早干预”[1]。这要求基层公共卫生与临床深度融合,也推动基层团队能力建设和信息化支撑加速完善。

基层高血压诊疗管理流程图[1]

一、诊断标准:不只依赖诊室血压

2025版指南首次将家庭血压监测(HBPM) 和动态血压监测(ABPM) 提升到与诊室血压同等重要的地位。这意味着,高血压的诊断不再局限于医疗机构内的一次或几次测量,而是更贴近患者的真实生活状态。

新指南继续沿用140/90 mmHg作为诊室血压诊断高血压的界值,但提出要更加重视诊室外血压(家庭血压、动态血压)的应用,如:

· 家庭血压平均≥135/85 mmHg

· 24h动态血压平均≥130/80 mmHg

表1 诊室及诊室外血压的高血压诊断标准[1]

表1 诊室及诊室外血压的高血压诊断标准[1]

另外,新版指南大幅细化了测量流程。要求测量前30分钟避免咖啡、吸烟等干扰因素,休息5分钟后取坐位测量,并根据两次测量差异是否>10 mmHg决定是否加测第三次,避免漏诊或误诊。对双上臂血压差异>20 mmHg者需考虑锁骨下动脉狭窄,建议进一步评估或转诊。

新版指南新增了初诊全面评估要求。指南指出基层机构若条件有限,应将新确诊患者转至有条件的中心进行病史、体格检查及实验室和心电图等辅助检查,以判断心血管风险、靶器官损害和合并症状况,再回转基层管理。

值得注意的是,新指南强调对高危人群的早期识别。例如,首次发现血压升高者,应在4周内完成2次非同日复测或进行动态血压监测,以避免误诊或漏诊。尤其对于收缩压≥160 mmHg或舒张压≥100 mmHg的患者,若伴有症状或难以完成复诊流程,可立即确诊并启动治疗。

二、治疗目标和原则更个体化

2020版指南对血压目标的规定相对统一,如多数人<140/90,合并症或耐受者<130/80,老年<150/90)。2025版明确以年龄分层作为进一步细分决策的核心依据:

· <80岁高血压患者:建议控制至 <130/80 mmHg;

· ≥80岁高血压患者:建议控制至 <150/90 mmHg,若能耐受可进一步至<140/90 mmHg。

这种差异化目标,更符合老年患者血压过低易致脑供血不足、跌倒风险增加等现实,也有助于提高医生在临床中的决策空间。

此外,指南强调达标、平稳、综合管理三原则,特别指出推荐优先选择长效制剂以保持全天血压平稳,减少波动带来的风险——这在以往临床中常被忽视,却是改善预后的关键。

三、治疗策略:积极干预、早期达标、个体化用药

新指南明确建议,一旦确诊高血压,应立即启动生活方式干预并同时开始药物治疗,仅对收缩压<150 mmHg且舒张压<90 mmHg、无合并症的极低危患者,可暂缓用药,单纯生活方式干预最多3个月。

药物治疗方面,2025版延续了“五大类主力药物”的逻辑,即A(ACEI/ARB)、B(β阻滞剂)、C(CCB)、D(利尿剂)四大类基础用药,以及由其组成的单片复方制剂(SPC)。SPC因其服用方便、依从性高,推荐作为初始方案的优选之一。

同时,新版指南引入了ARNI(沙库巴曲缬沙坦),特别推荐在合并心衰、左室肥厚、慢性肾病及老年难治性高血压患者中使用。

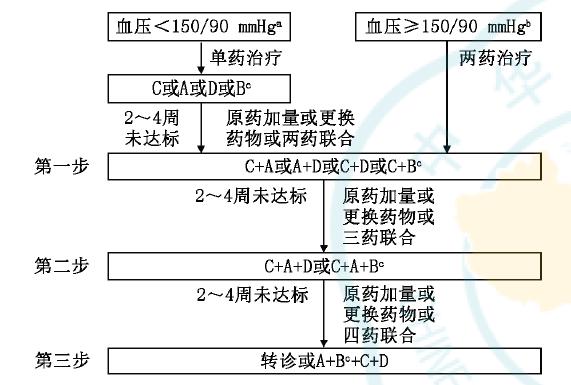

药物联合策略也更明确:

· <80岁、无合并症:收缩压<150/舒张压<90者单药起始,≥150/90者双药起始(推荐C+A、A+D、C+D、C+B组合);

· ≥80岁或衰弱老年:建议单药起始,小剂量开始;

无合并症的高血压药物治疗流程图[1]

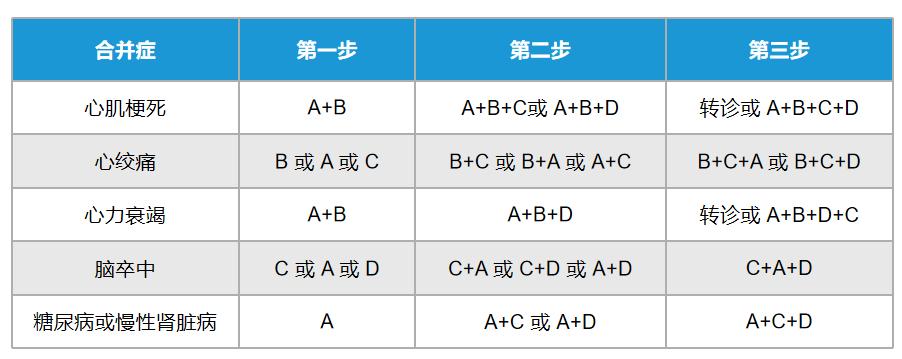

· 合并症人群:继续沿用“合病选药”思路,如合并心梗首选A+B,心衰选A+B+D,脑卒中选C+A+D,糖尿病、肾病首选A类等。

表2 有合并症的高血压药物治疗方案[1]

值得注意的是,指南明确不推荐联合ACEI与ARB,以降低高钾及肾损害风险;而对长期服药仍未达标者,建议加入利尿剂或转诊。

四、生活方式干预:贯穿始终的基石

指南再次强调生活方式干预是高血压治疗的基石。与2020版的“六部曲”(限盐、减重、多运动、戒烟、戒酒、心态平)相比,2025版新增了“营养平衡”和“睡得香”,形成“八部曲”:——限盐、减重、多运动、戒烟、限酒、心态平、营养均衡、睡眠好。

新版还提供了可量化的干预目标,如:

· 每日食盐≤5g,推荐低钠富钾盐;

· BMI<24,腰围男性<90cm、女性<85cm;

· 中等强度有氧运动30分钟/天,每周5-7天。

其中,限盐(每日≤5g) 和减重被列为重点。研究表明,每减重10kg,收缩压可下降5-20 mmHg;每减少1g盐摄入,收缩压平均下降1.2 mmHg。DASH饮食和中国心脏健康膳食(CHH饮食)也被明确推荐,具有显著的降压效果。

五、管理体系升级:双向转诊与信息回传

2025版强化了基层与上级医院的协作,要求建立“诊后回转+信息共享”机制,即上级医院确诊或接诊的高血压患者,病情稳定后应将诊疗信息推送至基层机构纳入管理;指南明确基层医生需能识别起病急、症状重、疑继发、难控制、孕产妇这五类需转诊患者。这意味着未来的高血压管理不再是单点服务,而是贯穿诊断、治疗、随访全周期的 连续性管理网络。

结 语

整体来看,2025版《国家基层高血压防治管理指南》不再局限于确诊后控血压,而是明确了从筛查预防→早期诊断→个体化治疗→全程管理的闭环模式。它既提升了基层医生的防病职责,也提供了更加细化可行的治病方案,是实现我国高血压管理从“数量管理”迈向“质量管理”的关键一步。

参考文献:

1. 国家心血管病中心国家基本公共卫生服务项目基层高血压管理办公室,国家基层高血压管理专家委员会. 国家基层高血压防治管理指南2025版. 中华心血管病杂志. 2025;53(09):977-991.

2. 国家心血管病中心, 等. 国家基层高血压防治管理指南2020版[J].中国医学前沿杂志 (电子版). 2021;13(04):26-37.

原创文章:方舟健客版权所有,未经许可不得转载。