共识解读│肺结核合并乙肝感染如何兼顾疗效与安全?「肺结核合并慢性乙型肝炎病毒感染者治疗专家共识」解读

指南解读官方号

指南解读官方号我国既是结核病高负担国家,也是慢性乙型肝炎(CHB)负担最重的国家。肺结核(PTB)与乙肝病毒(HBV)双重流行带来临床管理难题:一方面需要保证抗结核方案的有效性,另一方面又要尽量降低肝功能损伤风险,以免中断治疗导致结核复发或抗结核耐药。

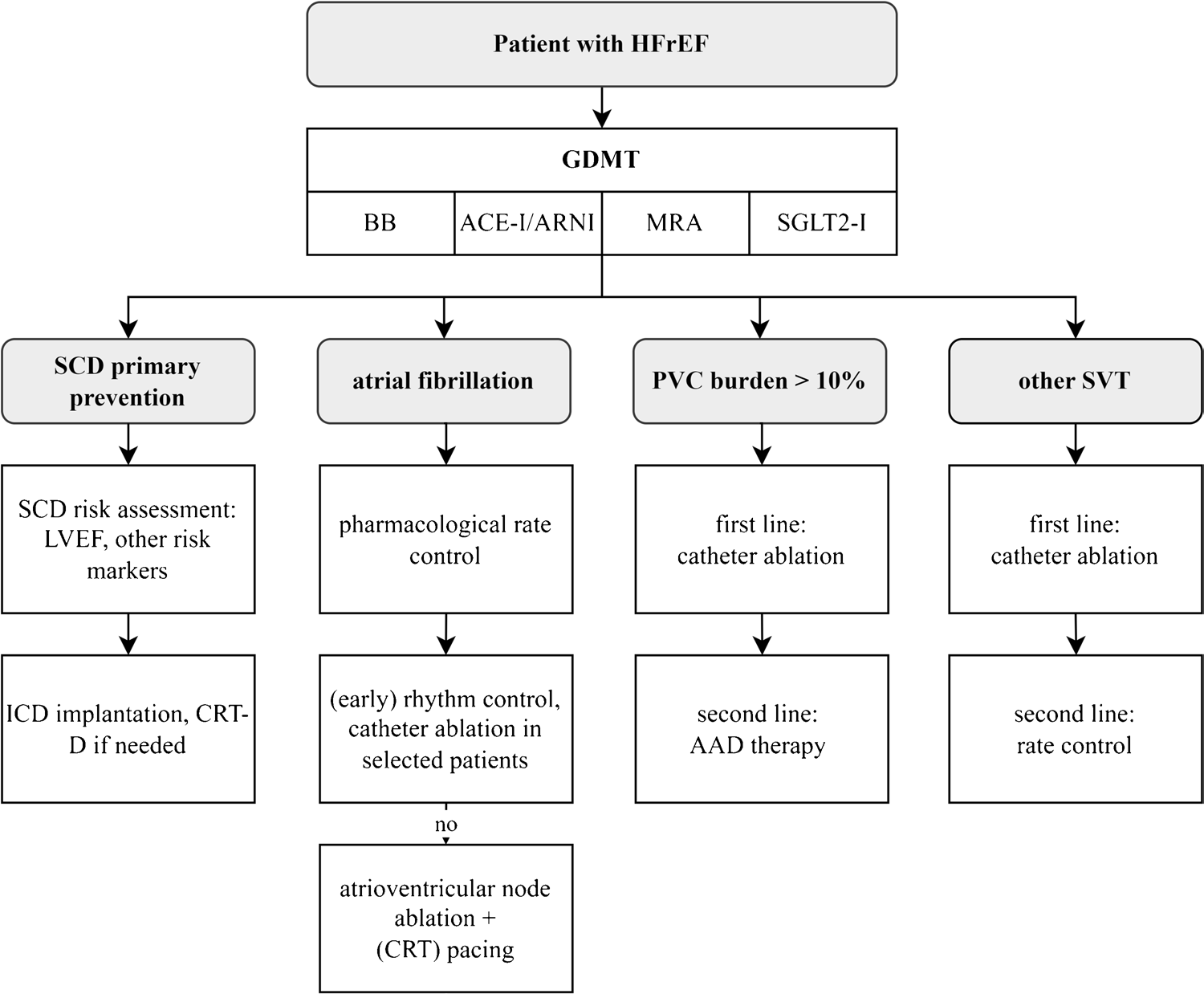

近期,国家感染性疾病临床医学研究中心江西分中心和江西省结核病重点实验室联合发布了《肺结核合并慢性乙型肝炎病毒感染者治疗专家共识》,旨在为PTB合并HBV感染者的规范化诊治和科学管理提供参考。共识采用WHO推荐分级的评估、制订与评价(GRADE)方法进行分级。本文就围绕流行病学、易感机制、诊断筛查、联合治疗及特殊人群管理等方面对共识进行解读。

一、PTB与HBV双重感染的恶性循环

2022年我国HBV感染人群已达7,974万例,慢性HBV感染者合并结核分枝杆菌(MTB)感染的风险显著增加,HBV感染者在全球结核病患者中占4%~26%,结核病群体中合并HBV感染流行率为9%~44%。在活动性结核病患者中HBV感染的患病率是普通人群的3~9倍。同时,慢性肝病患者也有更高的结核病风险,肝硬化患者的结核病发病率较普通人群升高14倍,男性及65岁以上老年群体更易感。

HBV感染显著加剧结核病治疗难度,无慢性HBV感染的结核患者中,89.5%治疗结果良好,合并HBV感染者治疗成功率仅68.9%。HBV感染通过多重机制(免疫抑制、细胞因子失衡、局部微环境改变)削弱宿主对MTB的防御,而MTB感染又可加重肝脏炎症,促进HBV复制,形成恶性循环。临床中需对慢性HBV感染者加强结核筛查,并在共感染时谨慎平衡抗病毒与抗结核治疗的时机及药物相互作用。

推荐意见 1:建议所有计划接受抗结核治疗的患者接受HBV标志物的筛查(A1)。主要筛查项目有乙肝表面抗原(HBsAg)、抗-HBs 和抗-HBc。(B1)

二、PTB合并慢性HBV感染的诊断与筛查评估

共识建议PTB诊断参考中华人民共和国卫生行业标准以及WHO相关指南,慢性HBV感染者定义为成人HBsAg阳性,青少年或儿童HBsAg持续阳性6个月及以上。研究表明HBV可整合至宿主肝细胞基因组中,而HBV整合被认为与HBsAg持续表达和肝细胞癌(HCC)发生密切相关,非肝硬化HBV感染者的HCC年发生率为0.2%~1.0%,肝硬化患者HCC年发生率为3%~6%。

推荐意见 2:对于PTB合并慢性HBV感染者,建议在常规结核病疗效监测(每月评估治疗反应及抗结核药物毒性)基础上,建立系统性肝脏功能监测方案。具体包括每3个月进行以下检测组合:HBV血清标志物、HBV-DNA、肝脏超声影像学评估以及肝纤维化非侵入性检测。既往乙肝核心抗体(HBcAb)阳性的PTB患者即使无活动性肝炎证据,也需定期追踪HBV血清学及病毒学指标-因免疫状态改变可能诱发HBV血清学逆转及病毒再激活风险。(A1)

推荐意见 3:对于PTB合并慢性HBV感染者的肝癌监测,推荐采取以下综合管理策略:应每3~6个月定期开展肝脏超声联合甲胎蛋白(AFP)检测的联合筛查。当影像学或血清学提示异常时,需及时通过增强CT或MRI进行鉴别诊断,以实现HCC的早期识别。在临床实践中,建议采用多伦多肝癌风险指数(THRI)和肝癌风险评估模型(aMAP评分系统)等循证评估工具,对合并感染人群实施动态风险分层,以提高早期肝癌诊断率和成本效益。(A1)

三、PTB合并慢性HBV感染的治疗

1. 抗病毒治疗

HBV感染是抗结核过程中出现肝损伤的一个已知的风险因素。研究表明,在慢性HBV感染者中,肝损伤的发生率增加了2~5倍,高达40%的PTB合并慢性HBV感染者会出现肝损伤。中度至重度肝损伤(包括组织学上的更严重疾病活动和肝功能衰竭)更为常见,可能导致死亡。此外,肝损伤发生后停用抗结核治疗并开始针对HBV的挽救性抗病毒治疗,可能无法防止肝功能衰竭和死亡的发生。研究证实,预防性抗病毒治疗能有效降低PTB合并慢性HBV感染者抗结核治疗过程中肝损伤的发生率,该共识建议抗病毒药物选择参考相关指南。

2. 抗结核治疗

抗结核药物中,异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、丙硫异烟胺、对氨基水杨酸等发生肝损伤的频率较高,氟喹诺酮类药物、乙胺丁醇、氯法齐明、贝达喹啉、德拉马尼等发生肝损伤的频率较低,氨基糖苷类、环丝氨酸和利奈唑胺等发生频率极低。

推荐意见 4:对符合WHO 2024年发布的《Guidelines for the prevention,diagnosis,care and treatment for people with chronic hepatitis B infection》中抗病毒治疗指征的患者,需抗病毒治疗,推荐使用高耐药屏障的核苷(酸)类似物恩替卡韦(ETV)、富马酸替诺福韦酯(TDF)、富马酸丙酚替诺福韦(TAF)或艾米替诺福韦(TMF)作为首选药物,抗结核治疗期间,不建议使用干扰素。(A1)

推荐意见 5:对未达到 WHO 2024年发布的《Guidelines for the prevention,diagnosis,care and treatment for people with chronic hepatitis B infection》中抗病毒治疗指征的患者,建议知情同意后,在抗结核治疗之前或同时进行预防性抗病毒治疗,药物选择同推荐意见4。(B1)

推荐意见 6:对于完成抗结核治疗后CHB的处理,建议采取差异化处理方案:(1)符合抗病毒治疗指征者,完成抗结核治疗后应持续进行抗病毒治疗,建立长期随访机制,定期监测相关指标;(2)预防性抗病毒治疗者,抗结核疗程结束后3个月内终止抗病毒治疗不会显著增加肝功能异常风险,停药后需重点监测肝功能生化指标、HBV-DNA载量变化;若治疗期间呈现显著病毒学应答[HBV-DNA载量及乙肝e抗原(HBeAg)滴度显著下降],经评估预期疗效良好者,可酌情延长抗病毒疗程。(B1)

推荐意见 7:抗结核治疗前如患者肝功能指标正常,且肝功能Child评分为A级,可以使用标准化的抗结核治疗方案,但需密切检测肝功能指标,前2个月每1~2周监测肝功能1次,此后若肝功能正常可每月监测1~2次,同时给予预防性保肝治疗。(B1)

推荐意见 8:对于抗结核治疗前肝功能异常的患者,或者虽然肝功能正常,但肝功能Child评分为B级的患者,建议抗结核治疗方案中避免使用吡嗪酰胺、丙硫异烟胺等,充分评估后决定是否使用利福喷丁;如Child评分为C级,则需避免使用肝毒性药物,可以选择阿米卡星、左氧氟沙星、乙胺丁醇、环丝氨酸、利奈唑胺等,同时监测药物不良反应。(B1)

推荐意见 9:抗结核治疗后出现肝功能异常的患者:(1)待丙氨酸氨基转移酶(ALT)降至<3×参考值上限(ULN)及总胆红素(TBiL)<2×ULN时,可选择加用氨基糖苷类、乙胺丁醇和氟喹诺酮类药物,每周复查肝功能,若肝功能进一步恢复则逐步加用异烟肼和利福喷丁。(2)对于不能组成有效抗结核治疗方案的敏感结核病患者可考虑使用环丝氨酸和利奈唑胺。(B2)

如需获取全文,请识别文末二维码添加医助后回复关键词 “全文” 免费领取。

文章图源摄图网

参考文献:

1. 国家感染性疾病临床医学研究中心江西分中心,江西省结核病重点实验室. 肺结核合并慢性乙型肝炎病毒感染者治疗专家共识[J]. 中国全科医学,2025,28(24):2961-2967.

原创文章:方舟健客版权所有,未经许可不得转载。