2025版失眠症诊疗指南更新:药物怎么选、换、停?关键策略看这里

指南解读官方号

指南解读官方号在临床诊疗中,失眠症作为常见的睡眠障碍,不仅影响患者的日间功能与生活质量,还可能增加躯体疾病和精神障碍的共病风险。它也是是临床中最常见却又最容易被误诊、误治的睡眠障碍之一。

近期,《失眠症诊断和治疗指南(2025 版)》(以下简称 “指南”)发布。与2017版相比,2025版在分层路径与药物位次上更清晰,也将DORA(食欲素双受体拮抗剂)类药物在国内的使用场景纳入现实选择;强调疗效的同时,明确更要看风险。这让我们在失眠慢性化与药物依赖之间,有了更可操作的护栏。

本文将围绕指南用药核心内容,从用药原则、药物分类与选择、特殊人群用药和调整策略等方面展开深度解读,助力临床工作者精准把控失眠用药环节。

指南明确药物治疗目标与原则

指南明确指出,药物治疗的核心目标包括:改善睡眠质量和/或延长有效睡眠时间;减少日间功能损害;预防失眠慢性化;降低共病风险;尽可能减少药物不良反应。

在此基础上,指南提出了用药五大原则:

1. 个体化用药:小剂量起始,逐步调整;

2. 按需、间断使用:推荐每周使用3–5天,非每晚用药;

3. 短疗程管理:4周内可连续用药,超过4周需每月评估;

4. 特殊人群慎用:特殊人群(儿童、孕妇、哺乳期、显著肝肾功能不全、重度阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)和重症肌无力患者等)尽量避免或谨慎用药;

5. 多模式整合:药物治疗应在认知行为疗法(CBT-I)和睡眠健康教育基础上进行。

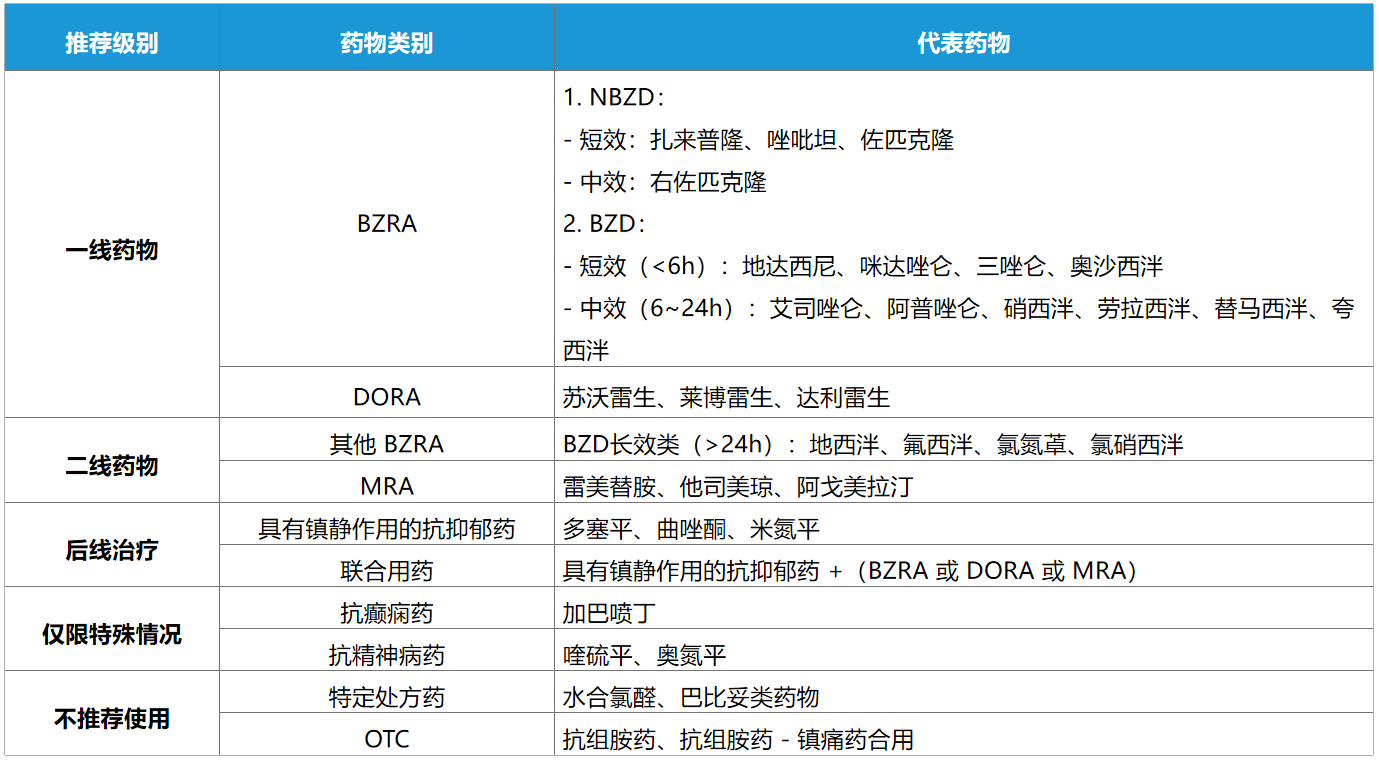

理清药物分类与选择次序,精准匹配患者需求

指南对失眠治疗药物进行了系统分类,并明确了用药次序,为临床医生选择药物提供了清晰的路径。

注:BZRA:苯二氮䓬受体激动剂;NBZD:非苯二氮䓬类药物;BZD:苯二氮䓬类药物;DORA:食欲素双受体拮抗剂;OTC:非处方药

表1 2025版指南药物治疗推荐汇总

1. BZRA类:仍是主流,但需警惕依赖

· NBZD:如唑吡坦(短效)、右佐匹克隆(中效),依赖风险低于BZD。指南推荐短效NBZD主要适用于入睡困难患者;中效NBZD适用于入睡困难、睡眠维持困难和早醒患者。

· BZD:如艾司唑仑、劳拉西泮,仍在使用,但长效药物次日嗜睡风险高,老年人慎用。

2. DORA类:新星崛起,机制独特

· 苏沃雷生、莱博雷生、达利雷生通过拮抗食欲素受体促进睡眠,不易产生依赖,适合长期需用药患者。2025年国内批准莱博雷生和达利雷生,预计将成为一线新选择。

3. MRA类:调节节律,适合生物钟紊乱

· 雷美替胺、他司美琼适用于入睡困难+节律失调型失眠。

· 阿戈美拉汀兼具抗抑郁与调节睡眠作用,适合抑郁共病患者。

4. 抗抑郁药:低剂量镇静,高剂量抗抑郁

· 曲唑酮(25-100 mg)、米氮平(7.5-15 mg)在低剂量时镇静作用显著,尤其适合焦虑抑郁背景的失眠。

5. 不推荐药物:

· 抗精神病药(如奥氮平、喹硫平)除非共病精神障碍,否则不推荐。

· 巴比妥类药物、水合氯醛因安全性差、成瘾性高,临床不推荐用于失眠治疗。

· OTC药物(如苯海拉明)因效果不确切,不推荐作为常规治疗。

特殊人群用药:女性、老年人与儿童

特殊人群的失眠治疗一直是临床难点,指南针对儿童/青少年、妊娠或哺乳期女性、老年人等特殊人群的用药特点作出了具体规定,为临床诊疗提供了重要参考。

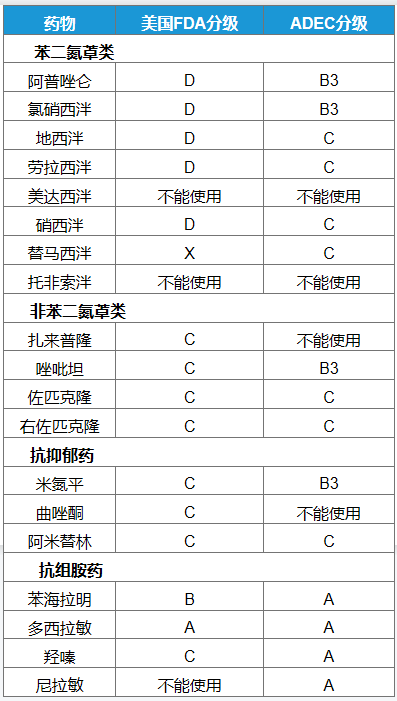

1. 妊娠/哺乳期

· 首选非药物疗法(如CBT-I)。

· 若必须用药,参考FDA妊娠安全分级,首选B类(如多西拉敏)、C类(如唑吡坦),避免D/X类。(具体分级见下表)

注:FDA 为食品药品监督管理局;ADEC 为澳大利亚药品评估委员会

表2 常见失眠症治疗药物在美国FDA和ADEC的妊娠安全性分级

2. 老年人

· 首选CBT-I,药物次选。

· 避免长效BZD,推荐短效BZRA或DORA,小剂量起始,密切监测跌倒风险。

3. 儿童青少年

· 行为治疗是一线,药物仅作为二线选择。

· 目前无任何药物被批准用于16岁以下失眠患者,超说明书用药需谨慎并知情同意。

换药和停药原则:如何“软着陆”?

指南对失眠药物的调整与停药提出了明确规范。

换药指征和策略:

• 当推荐治疗剂量无效、出现耐受或严重不良反应、与其他用药发生相互作用、长期使用超过6个月导致减停困难,或患者有药物成瘾史时,应考虑换药;

• 将首选药渐减同时引入新药并渐加,约2周完成交接;常用策略是逐步降低睡前剂量和/或把连续服用改为间歇。

停药原则:

• 逐步减量,避免骤停;

• 可采取“间歇用药”过渡;

• 停药后6个月内为复发高发期,需持续随访。随访要点:每月一次,关注日间功能、跌倒/认知、呼吸抑制、药物误用/依赖、与合并用药(酒精、阿片、其他中枢抑制剂)叠加风险。

2025版指南再次明确了失眠治疗不是单一药物所能解决,而是需要结合CBT-I、物理治疗、中医整合等多维度干预。药物是工具,不是终点。

参考文献:中国睡眠研究会. 失眠症诊断和治疗指南(2025版). 中华医学杂志,2025;105(34):2960-2981.

原创文章:方舟健客版权所有,未经许可不得转载。